这篇Chem. Rev.综述,只有一位作者

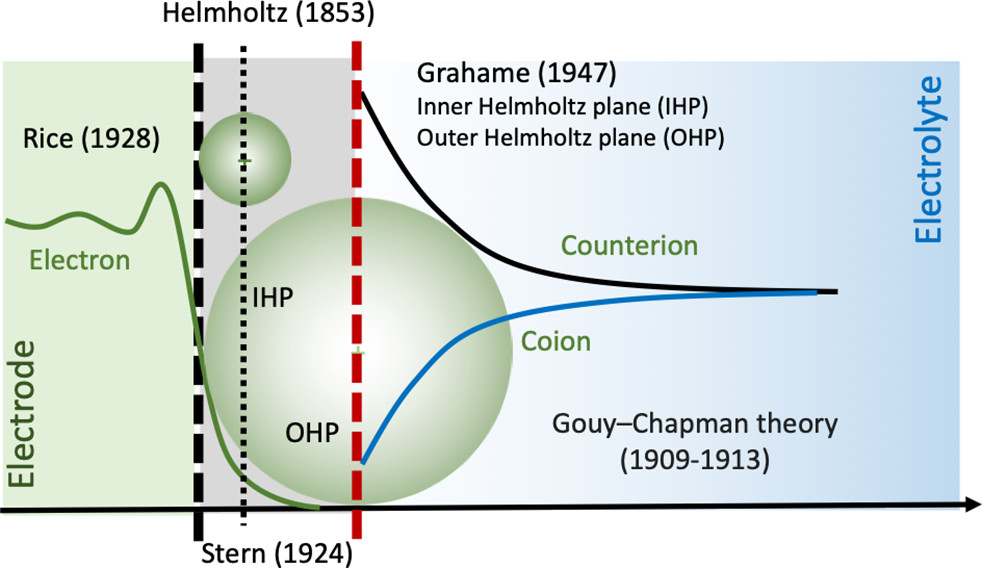

通常,电极和电解质之间的界面区域在电子密度以及离子物种和溶剂分子的空间分布方面都是高度不均匀的。反离子在电极表面附近的累积伴随着共离子的耗尽,通常被称为双电层(EDL),这一概念最初由Helmholtz于1853年提出。得益于EDL在电化学储能和化学转换过程中的重要作用,EDL已成为材料化学和物理以及众多工程学科基础和应用研究的焦点。

近年来,作为电化学领域的一个重要概念,EDL的理论模型构建取得重大进展。然而,理解电化学界面和充电机理在实际条件下的微观细节仍然存在着重大挑战。在本文中,作者详细地综述了面向电容储能电化学系统的研究EDL结构和电容的平衡和动态响应的理论方法。特别强调了非经典EDL行为研究的最新进展,例如振荡分布、非金属电极极化、电荷转移以及与有机电解质或离子液体接触的电极微孔中各种形式的相变。该综述阐明了材料特性和电化学性能之间可预测关系的理论见解,并为电化学系统合理设计与优化的进一步发展提供了新观点。

通讯作者:吴建中教授

通讯单位:加州大学河滨分校

DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00097

文章解析

经典双电层(EDL)模型

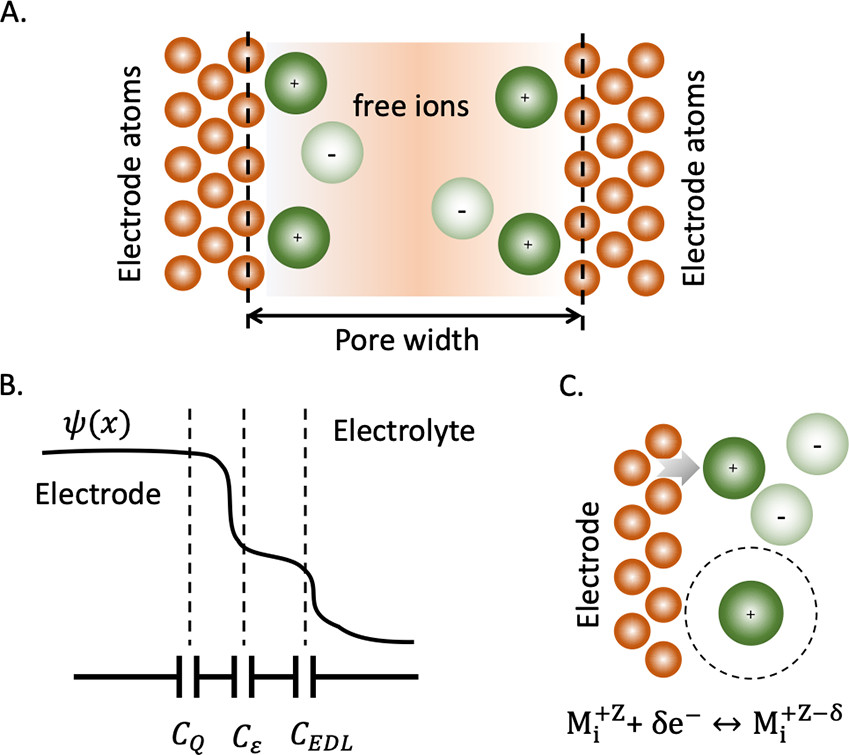

如图1所示,Helmholtz提出的EDL模型由两个数量相等但电荷相反的数学平面组成,其中一个代表电极表面,另一个代表反离子。通常,两个平行平面(即双层)之间的间距与反离子半径相当,所产生的电容通常比介电电容器的值高出许多数量级。在实际应用中,EDL电容器通常由多孔电极和浓缩电解质或离子液体制备以实现总电容最大化。EDL电容器也被称为超级电容器,在下一代电能存储、去离子、蓝色能量收集和许多其它技术应用中有着巨大的前景

图1. 经典双电层(EDL)模型。

理论分析策略

平衡EDL模型的近年来的进展大致可分为以下三个主要方向:1)平均场方法加上静电相关校正,旨在捕获限域几何体中离子流体的自组织和相行为;2)代表纳米多孔电极中EDL电容和电吸附的经典密度泛函理论(cDFT);3)电子结构方法与传统EDL理论的结合。在理论发展的同时,分子模拟在分子水平上理解多孔电极在浓电解质、室温离子液体(ILs)和solvent-in-salt体系中的电容行为方面也发挥着关键作用。

Poisson–Boltzmann方程的不足之处

Poisson–Boltzmann (PB)方程是传统EDL模型以及新进展的基础,包括与第一性原理计算相结合的模型。然而,PB方程忽略了离子和溶剂的分子性质。由于EDL的维数主要是微观的,因此PB方程预测的性质可能与实际电化学界面对应的性质有很大偏差。

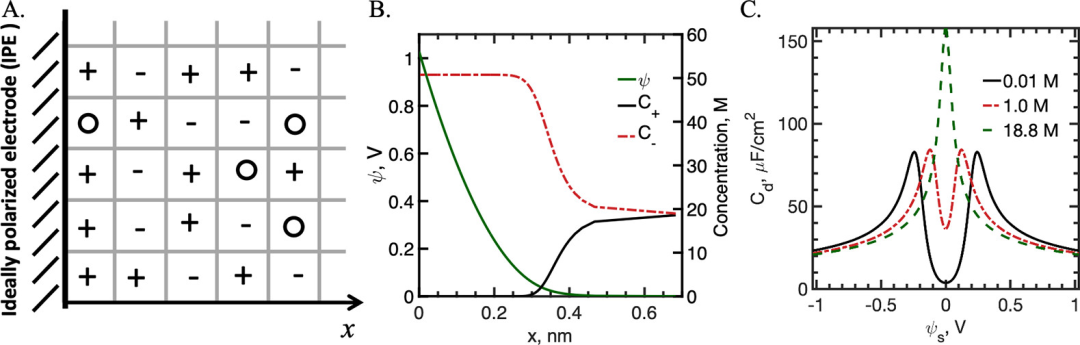

晶格气体模型

对于浓缩电解质和离子液体而言,化学物质的排除体积在确定离子分布和EDL电容方面起着重要作用。通过使用基于晶格或粒子的模型,可以将空间效应或尺寸效应纳入PB方程。如果电解质溶液由原始模型表示,即离子为带电球体、溶剂为连续介质,则可以建立出液态理论和模拟方法,以解释限域空间中离子堆积的静电关联和几何约束。

图2. EDL作为晶格气体。

经典密度泛函理论

经典密度泛函理论(cDFT)是统计力学中的一种通用方法,自然适用于开放系统。作为PB方程的一种替代方法,cDFT通常被用来描述限域离子系统的EDL结构和热力学性质。虽然自由能泛函可用于任何热力学系统,但原则上cDFT在电化学系统中的现有应用大多基于电解质的原始模型(PM)或限域原始模型(RPM),其中离子由大小和价态相等的带电硬球表示。

Grand-Canonical方法

假设电极-电解质界面(即IPE)上没有电子传输,并且电极原子的位置被冻结,则EDL可以用电子、离子物种和溶剂分子的开放系统来表示。如果电荷传输发生在电极-电解质界面上,则必须考虑额外的贡献,以说明吸附物种的电子结构和表面反应。

图3. 开放系统多孔电极中的电解质溶液示意图。

电容型能源存储

具有亚纳米孔的电极

通常,具有大表面积的电极有利于电容储能。然而,面积电容并非如Helmholtz模型所预测的那样是一个常数,除电势和电解质组成外,还取决于孔径和电极结构。对于具有微观孔隙的材料而言,由于表面积表征的精确含义和实验程序往往定义不清,因此很难在多孔电极的EDL电容与孔径和表面积之间建立定量关系。

孔隙形状与曲率效应

由于大多数碳电极都含有形貌和尺寸分布复杂的微孔,因此科研人员已通过实验和计算手段广泛研究了孔径和几何形状对EDL电容的联合影响。从计算角度来看,理论研究中通常使用三种类型的孔隙几何形状:(i)平面(如平面或狭缝孔隙),(ii)内表面凹陷的圆柱形孔隙或外表面凸起的圆柱形颗粒(如碳纳米管),以及(iii)球面(如洋葱状碳)。

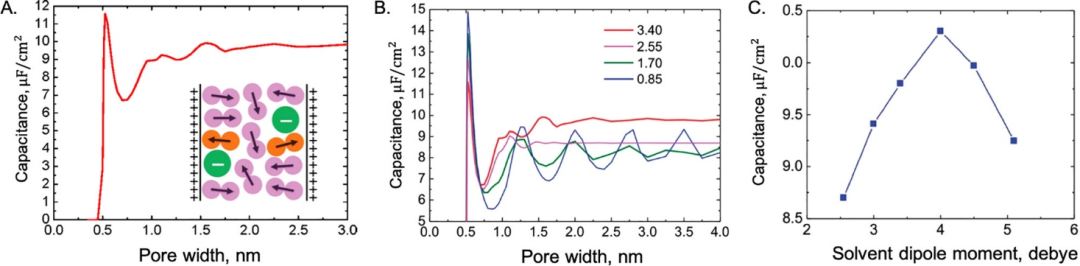

溶剂效应对EDL电容的影响

图4. cDFT预测的溶剂效应。

离子混合物的优势

将离子液体与其它离子液体或共溶剂混合会改变体积特性,如扩散率、粘度和电导率。此外,离子液体混合物具有优异的工作电位窗口(OPWs),实现长时间充电和放电而不会失去性能。结合实验研究和第一性原理计算,cDFT预测可确定最佳成分以最大化EDL电容,同时扩大OPWs和改善离子动力学。

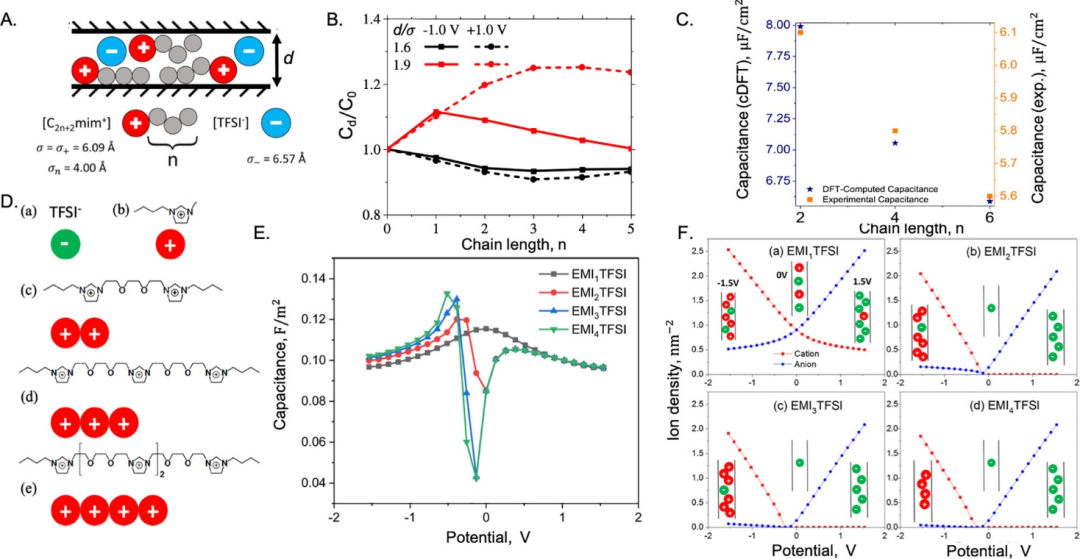

调控离子结构

在超级电容器中使用离子液体的一个主要优点是可以选择广泛的阳离子和阴离子来优化器件性能。然而,由于有机离子具有高度复杂的结构,因此参数空间很大。虽然需要原子模型来描述化学细节,但基于粗粒度模型的理论研究有助于确定离子结构和电容之间关系的趋势。

图5. 由咪唑阳离子和TFSI阴离子组成的离子液体示意图及性能。

杂质与添加剂

超级电容器的性能对电极-电解液界面上的离子分布非常敏感,因此在电解液中添加化学物质或存在杂质时,离子分布很容易改变。通过基于室温离子液体粗颗粒模型cDFT研究可以探究该效应。虽然理论研究仅捕获杂质分子的一般特征,如分子大小、极性、自相互作用能以及与电极表面和周围离子的结合亲和力,但其为理解杂质对离子分布的积极和有害影响以及多孔电极中的电容储能提供了有用的见解。

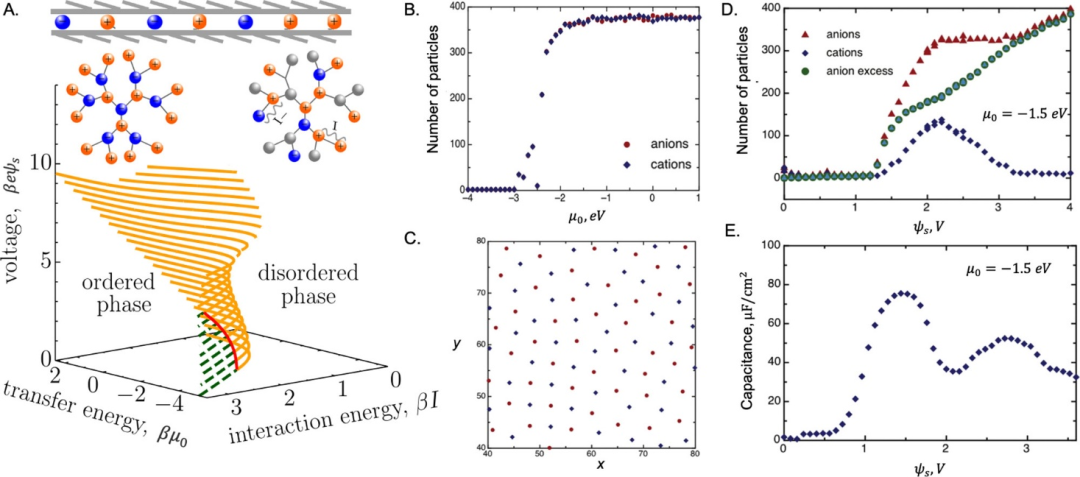

EDL内的相变

图6. 限域在导电壁之间离子流体的二维(2D)展示。

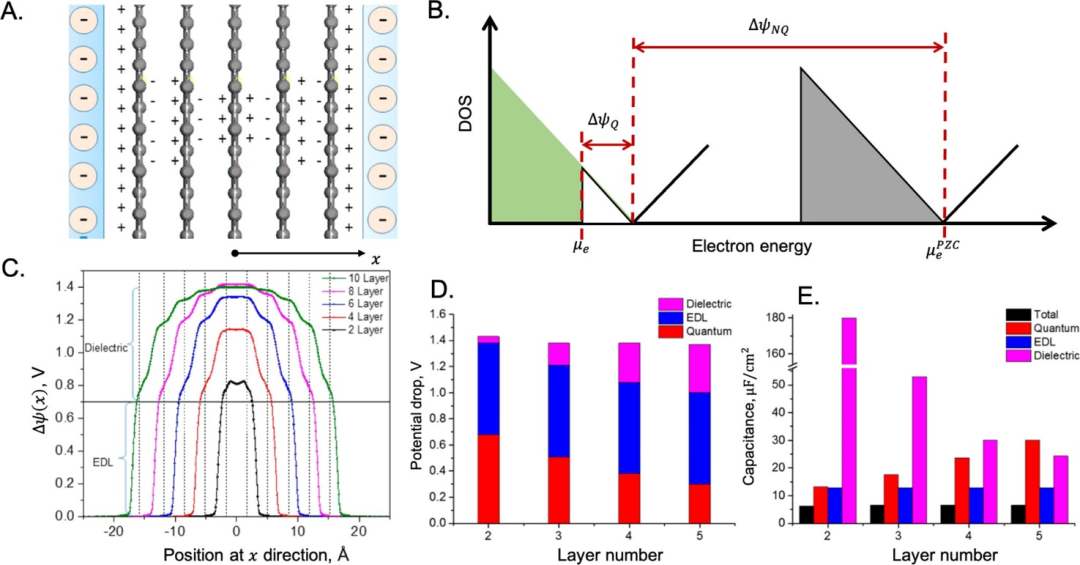

量子电容

量子电容与电极的电子密度随电压的变化有关,可以通过考虑由几层石墨烯与电解质溶液接触组成的模型电极来说明基本概念。

图7. 一种由与电解质溶液接触的几个石墨烯层组成的模型电极。

赝电容

近年来,电极和电解液自洽描述的第一性原理方法得到积极的推广,新的发展是可以预见的。在这些方法(和可靠的计算机程序)可用之前,量子方法和经典方法的结合可能会满足一些实际需要。尽管混合方法需要实验数据来确定零电荷电位和动力学常数,但它提供了原子组成的定量描述以及层状纳米结构材料的电化学行为,这在各种技术应用中都很有前景。

EDL充电动力学

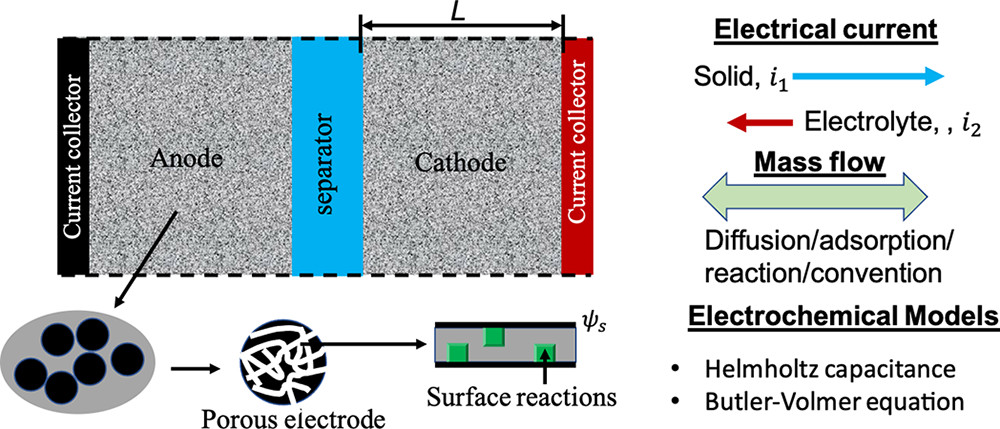

经典多孔电极理论

经典的多孔电极理论为描述电极过程的动态行为提供了强有力的数学框架,包括局部电解质浓度的演化。它通常用于分析电极孔隙率、电导率和表面反应对各种充电模式(例如恒电位、动电位和恒电流充电)的影响。然而,宏观过程采用了大量半经验参数,并对电容过程(如恒定电容)进行了激烈的假设。为了从微观上了解多孔电极中的充电动力学和离子传输,我们通常依赖于简化的孔隙模型。

图8. 电容储能电化学电池示意图。

离子传输和充电动力学控制方程

离子传输和充电动力学的分子理论大多基于泊松-能斯特-普朗克(PNP)方程。在非平衡热力学或经典含时密度泛函理论(TDDFT)的背景下,可以导出类似的方程,对热力学非理想性进行了修正。

孔隙尺度分析

孔隙尺度模型在离子传输的微观细节和多孔电极充电动力学的宏观模式之间提供了有用的联系。在许多情况下,采用单孔模型有助于推导电流和离子浓度随外加电压变化的分析方程。分析结果不仅便于实际使用,而且通常有助于深入了解电化学过程,否则可能太过复杂,无法进行理论分析。

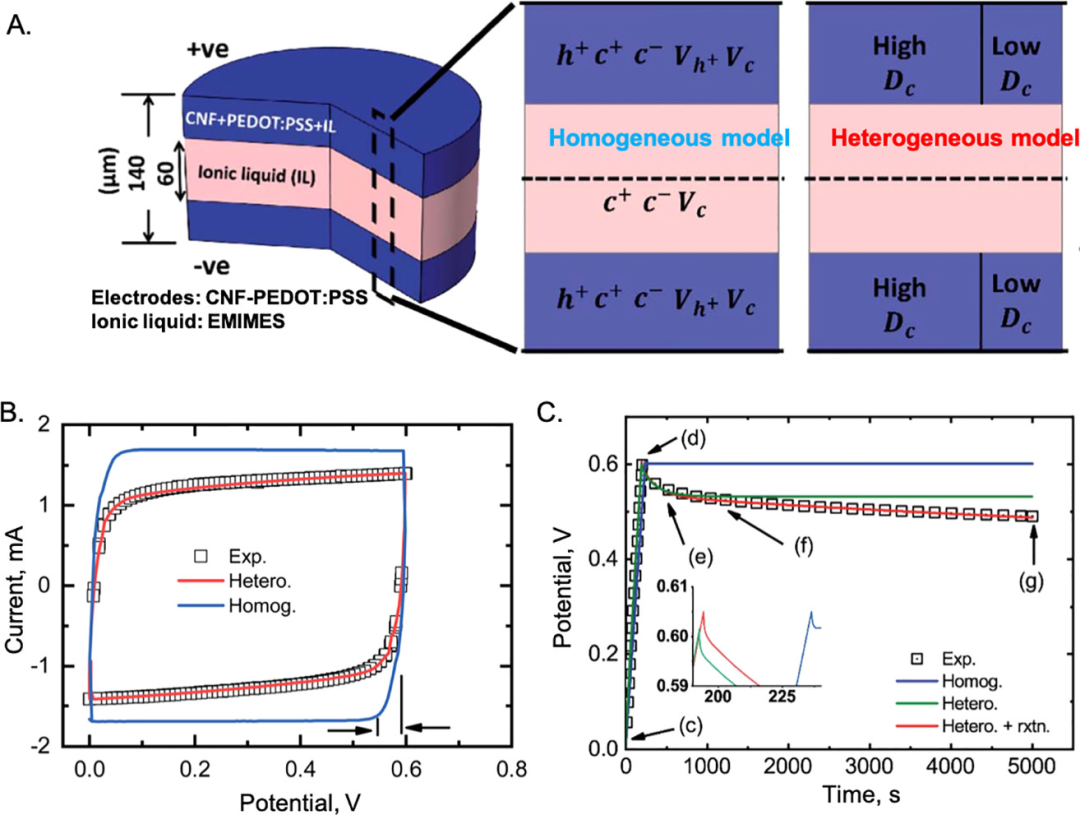

电化学电池的充电动力学

图9. 用PNP方程模拟导电聚合物超级电容器的动力学。

捕捉多孔电极的微观结构

单孔分析和平行壁模型都不能解释多孔电极的微观结构。实际上,电极大多是无定形的,具有不规则的互连孔,从原子尺度到宏观尺度不等。因此可以通过考虑孔径/形状分布和网络连通性来考虑这些影响。或者,可以构建理想的多孔结构,以捕获多孔电极的微观结构如何影响离子传输和充电动力学的总体影响。

文献来源

Jianzhong Wu. Understanding the Electric Double-Layer Structure,Capacitance, and Charging Dynamics. Chem. Rev. 2022. DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00097.

文献链接:

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00097