最新Chemical Reviews综述双电层(EDL)在储能方面进展

第一作者:吴建中

通讯作者:吴建中

通讯单位:美国加州大学河滨分校

【研究背景】

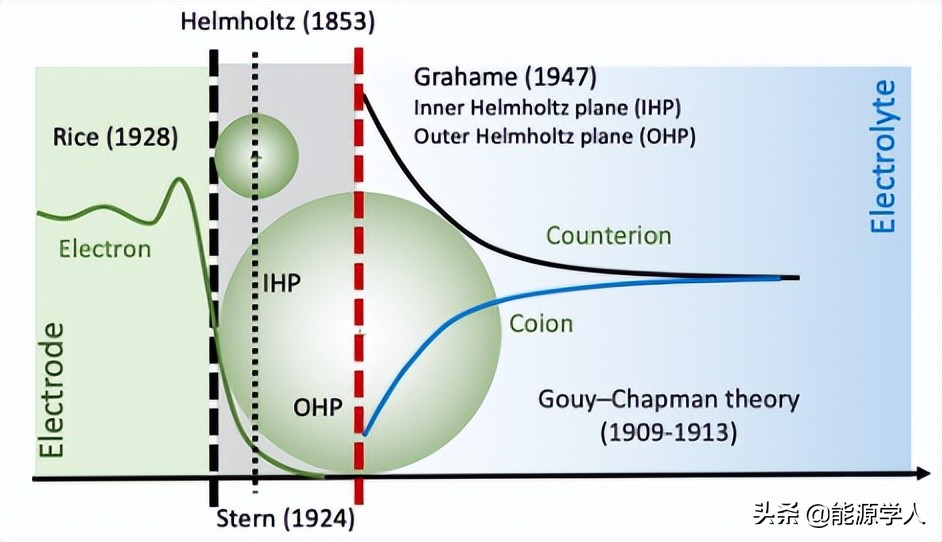

双电层(EDL)是电化学中的一个重要概念,最初是由Helmholtz在1853年提出的(如图1)。由于其在电化学能量储存和化学转换方面的重要性,EDL已经成为材料化学和物理以及众多工程学科的基础和应用研究的焦点。虽然EDL的理论建模取得了重大进展,但在实际条件下理解电化学界面和充电机制的微观细节还不够充分。

图1. 典型的EDL模型。

【成果简介】

鉴于此,美国加州大学河滨分校吴建中教授(一作+通讯作者)深入研究了用于电容储能的电化学系统中EDL结构和电容的平衡和动态响应的理论方法。特别强调了最近的研究进展,旨在研究非经典的EDL行为,以及电极与有机电解质或离子液体界面微孔中的各种形式的相变。通过综合分析,突出了材料特性和电化学性能之间可预测关系的理论见解,并为进一步发展电化学系统的合理设计和优化提供了全面的方案。相关研究成果“Understanding the Electric Double-Layer Structure, Capacitance, and Charging Dynamics”为题发表在Chemical Reviews上。

【核心内容】

1.理论方法

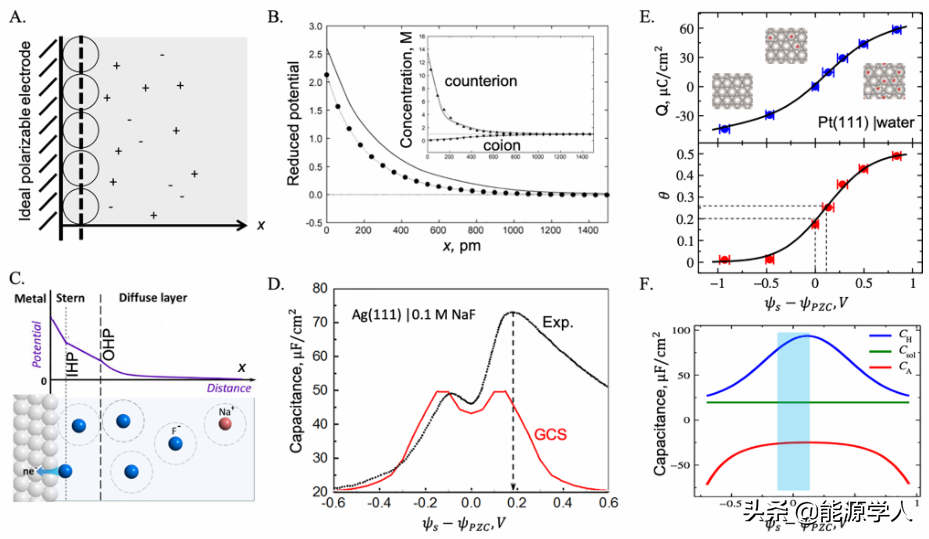

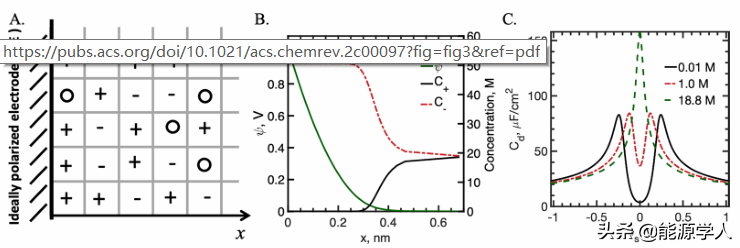

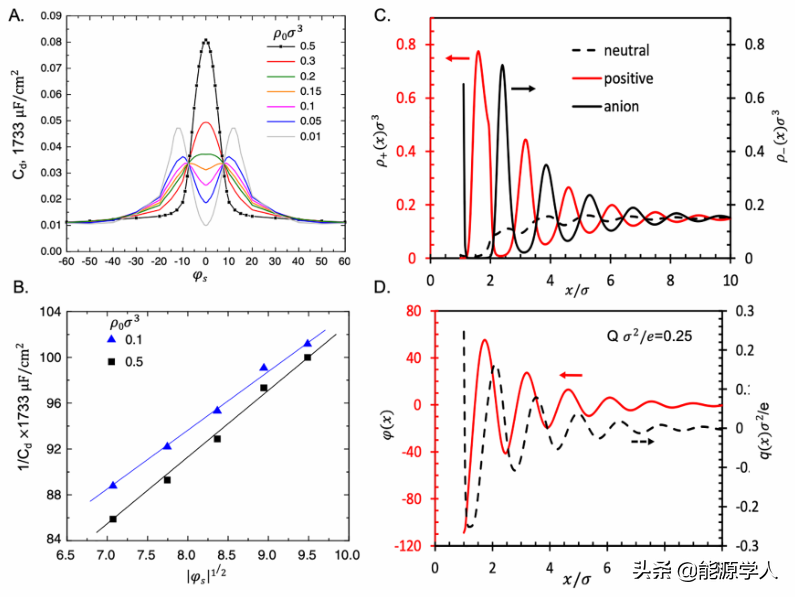

玻尔兹曼(PB)方程。PB方程是传统EDL模型的基础,也是第一性原理计算的基础。如图2A所示,古伊-查普曼-斯特恩(GCS)理论对应于将PB方程应用于均匀电荷密度Q的平面壁面附近的对称电解质。如图2B所示,预测了局部离子密度随位置的变化,与蒙特卡洛(MC)模拟从低到中等浓度下的单价离子很好的吻合。通常溶剂效应和特定离子吸附都是用GCS模型来解释的,该模型便于实际应用,但对微观细节的理解很少。即使对于在稀电解质溶液中接近理想的电极(如图2D),只有假设介电常数随局域电场变化时,GCS理论才能产生合理的EDL电容。根据最近的分子动力学(MD)模拟表明,水分子在Pt(111)表面的特殊性吸附可能导致负电容响应(如图2E)。理论分析和实验数据相结合表明,为了描述特定离子吸附,除局部溶剂效应外,还必须考虑部分电荷转移(图2F)。PB方程可以根据经验修正,以包括水的重组和非静电离子-表面相互作用,需要第一原理方法来描述离子种类或溶剂分子的化学吸附。此外,对于高浓度电解质和离子液体,化学物质的排除体积对离子分布和EDL电容起着重要的决定作用,空间效应或尺寸效应可以通过使用晶格或基于粒子的模型合并到PB方程中(如图3)。

图2. 在理想的金属和稀释的电解质溶液界面上的EDL。

图3. EDL作为晶格气体模型。

经典密度泛函理论(cDFT)。作为PB方程的替代,cDFT被用来描述受限离子体系的EDL结构和热力学性质。而自由能泛函可以制定任何热力学系统,原则上现有应用的cDFT电化学系统大多是基于原始模型(PM)或限制原始模型(RPM)电解质的离子是由带电小球的大小和价态。因此利用统计力学和规则接触校正密度泛函理论,进一步提高了cDFT计算的数值性能。如图4所示,采用原始电解液模型,考虑了粒子堆积和相关效应,直观地捕捉到静电现象、振荡的离子分布和电荷反转,表明性能取决于自由能和特定的热力学条件。

图4. 用原始电解液模型预测EDL结构和电容。

2.电容储能

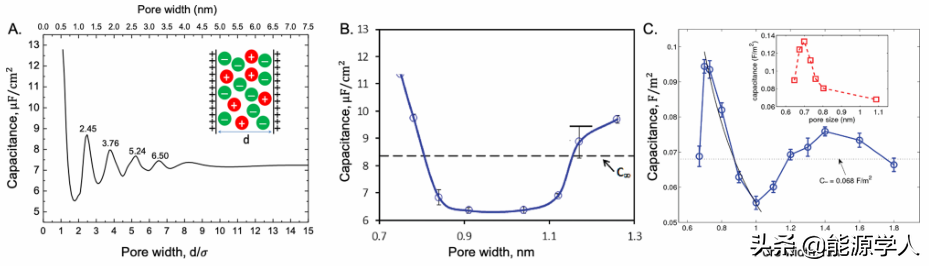

亚纳米孔结构的电极。一般来说,表面积大的电极有利于电容储能。然而,面积电容并不像预测的那样只是一个常数,它还依赖于电势、电解质组成、孔径大小和电极结构。如图5A所示,cDFT计算预测了电容和孔隙之间的关系。当孔径接近离子直径时,电容值达到最大值,这与实验结果可以很好地吻合。此外,还用原子模拟研究了纳米孔中离子液体的EDL结构,考虑了离子结构和电极原子的极化能力,结果如图5B所示,电容与孔宽的关系呈U型曲线。当模拟较大的孔隙时,振荡剖面变得明显。如图5C的电容值分别在0.7 nm和1.4 nm呈现两个峰值,与离子直径相称。

图5. 在离子液体中的电容与孔隙的关系。

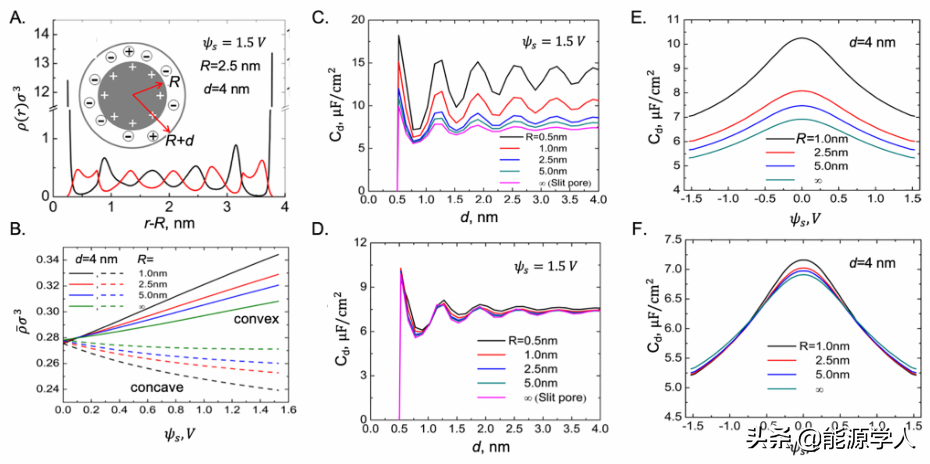

孔隙形状和曲率效应。由于大多数电极都含有复杂的微孔形貌和尺寸分布,因此通过实验和计算方法研究了微孔尺寸和几何形状对EDL电容的影响。一般来说,具有弯曲边界的微孔促进了正负离子的分离,从而产生更高的电容。如图6A所示,封闭在球壳内的离子液体局部密度表现出与狭缝孔相似的振荡分布。然而,孔隙曲率对正离子和阴离子平均密度的差异有很强的影响(图6B),表明随着孔隙曲率的增大,电容显著提高。此外,曲率增强了电容随孔宽的振荡变化(图6C),以及电极电解质界面的几何形状表现出了发散的曲率效应(图6D)。随着曲率的增加,在凸表面附近的电容有显著改善(图6E)。但是如果表明是凹面,对电容的影响基本可以忽略(图6F)。

图6. EDL的球壳模型。

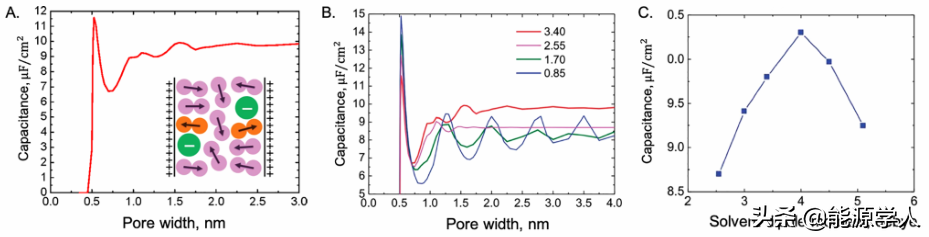

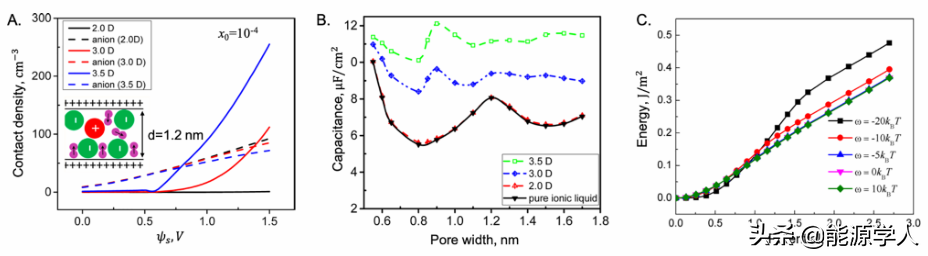

溶剂效应。虽然溶剂分子的原子超出了理论分析的范围,但可以从基于相对简单的离子-液体模型的cDFT计算中获得有用的信息。如图7A所示,除了孔径与离子直径相当时,由于脱溶而出现一个尖锐的峰外,电容随孔径变化不大。相比于离子液体的电容与孔径的强烈振荡关系,其峰值与大孔径时的峰值没有显著差异(图7B)。当溶剂偶极矩足够大时,电容接近恒定,如图7A插图所示,EDL结构主要由抗衡离子和高度有序的溶剂分子组成,极性溶剂分子破坏了带电表面附近阴离子阳离子层的交替,从而抑制了电容随孔径大小的振荡。图7C显示了具有不同偶极矩的有机电解质溶剂极性对电容的影响,火山形状的曲线表明通过调整溶剂的偶极矩,电容可以最大化。

图7. 利用cDFT预测溶剂效应。

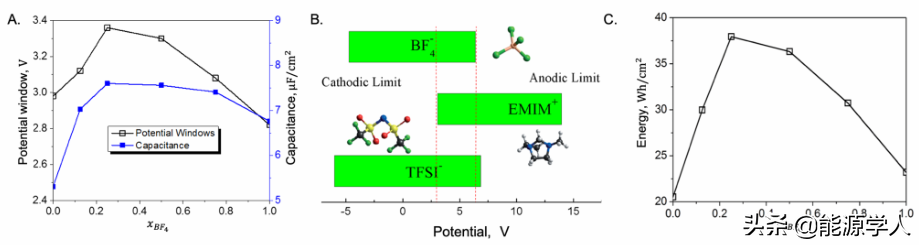

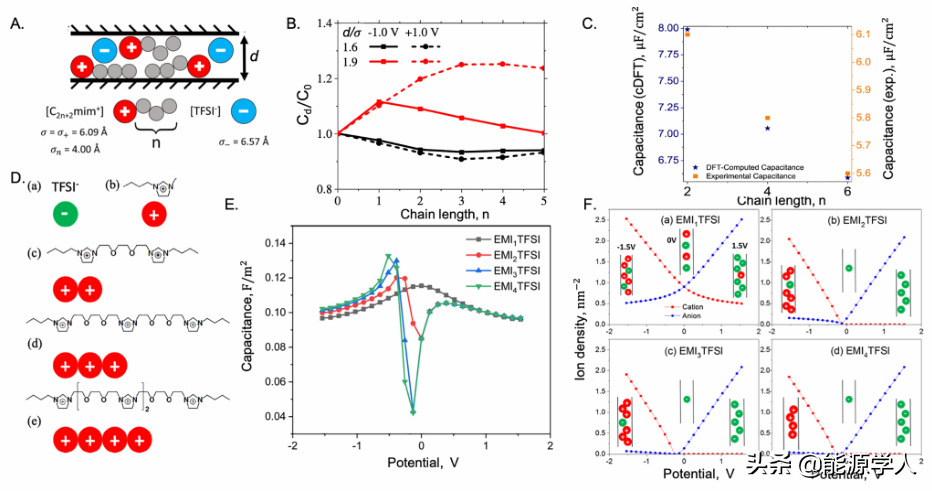

混合离子及离子结构。将离子液体与其他离子液体或共溶剂混合会改变离子液体的体积特性,如扩散率、粘度和导电性。如图8所示,理论结果表明电容随离子组成呈非线性变化。对于TFSI/BF4的二元混合物,其最优成分比例与最大能量密度相吻合。此外,也可以通过调整离子结构来优化电容性能。如图9,通过cDFT研究了离子的侧链对电容的影响。结果表明,在适当的电位下,通过将中性段连接到阳离子上可以增加电容(9B)。然而,对于微孔较大或电势较高的电极,中性段可能会对电容产生负面影响(9C)。图9D模型研究了在低聚离子液体中纳米多孔电极中的电容性能,表明其对充电电位很敏感(9E)。

图8. 离子-液体混合物增强电容性能。

图9. 不同离子结构的电容性能。

杂质与添加剂。超级电容器的性能对电极电解质界面上的离子分布很敏感,可以通过向电解质中添加化学物质或杂质改变离子分布。如图10所示,一些可能的杂质对表面浓度、电容和能量密度的影响。基于离子液体的原始模型进行cDFT计算,理论预测表明添加剂或杂质对EDL的电容和能量密度有显著影响(图10B和12C)。

图10. 极性添加剂提高电容性能。

3.EDL充电动力学

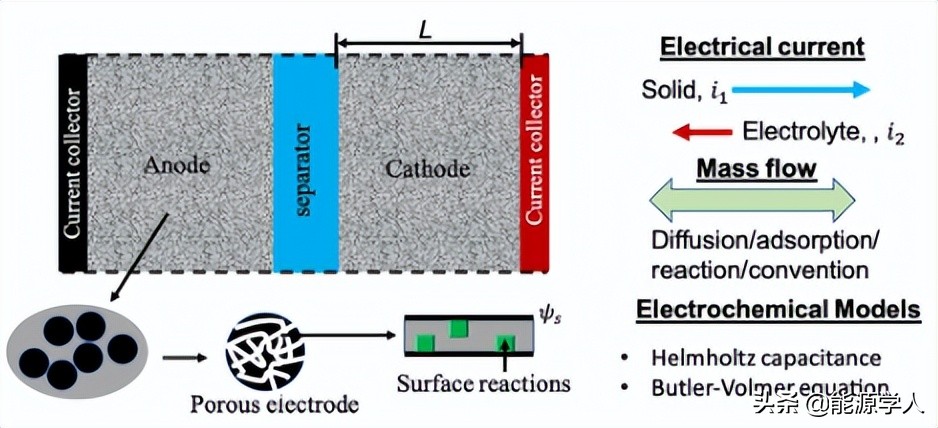

典型的多孔电极理论。电化学过程的动力学通常用体积平均多孔电极理论来描述,如图11所示,用于电容储能的电化学电池由两个多孔电极组成,一个正极,一个负极,周围都是电解液。经典多孔电极理论为描述电极过程的动态行为提供了一个强有力的框架,包括局部电解质浓度的变化,常用于分析电极孔隙率、电导率和表面反应对各种充电方式的影响。

图11. 电容储能的电化电池原理图。

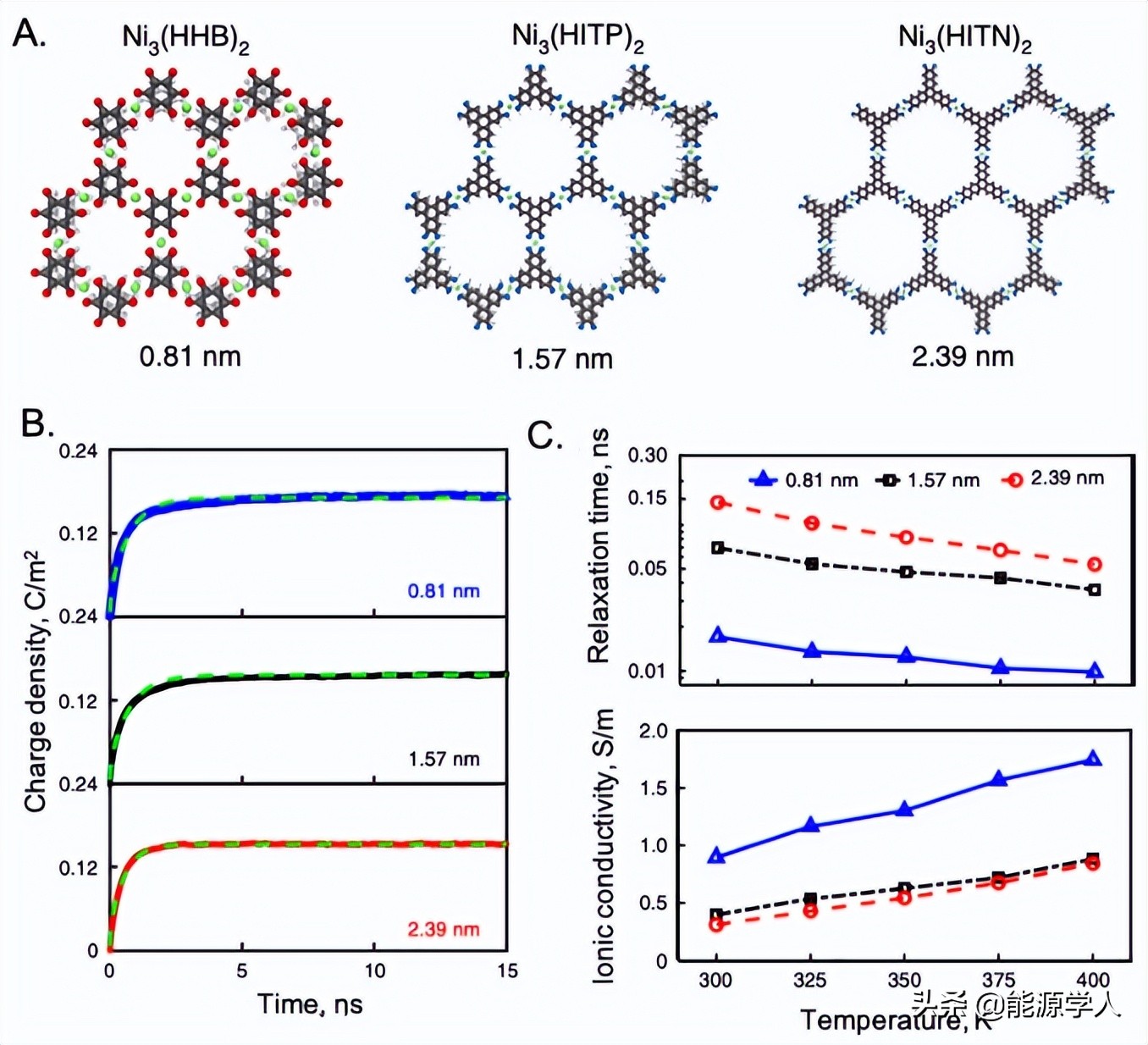

孔尺寸分析。孔隙尺度模型在离子传输的微观细节和多孔电极充电动力学的之间建立了联系,如图12所示,显示了金属有机框架电极在离子液体中的充电动力学。将TL弛豫时间作为可调参数,TL模型能够在较宽的温度范围内,在高达4 V的应用电位下拟合MD模拟数据,得到的弛豫时间与实验结果相当。TL模型预测随着孔径的减小,离子电导率增大(图12C),归因于孔壁引起的电荷增强了静电相互作用的屏蔽。

图12. 不同孔径的性能。

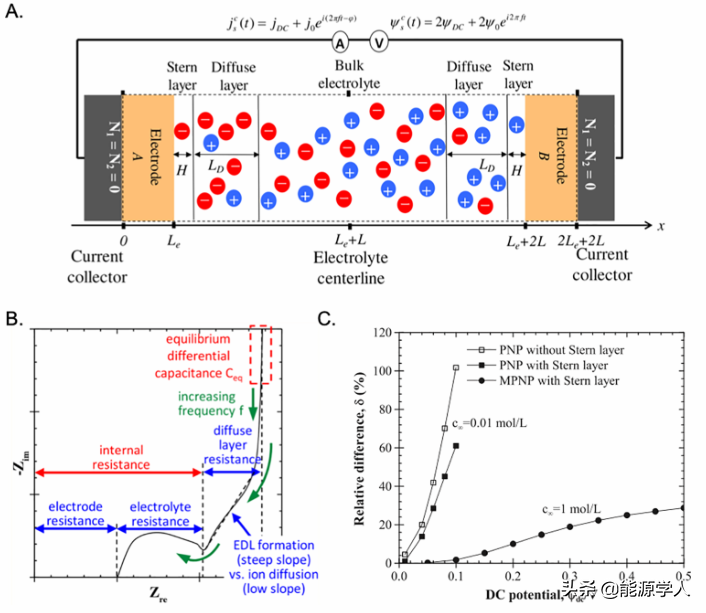

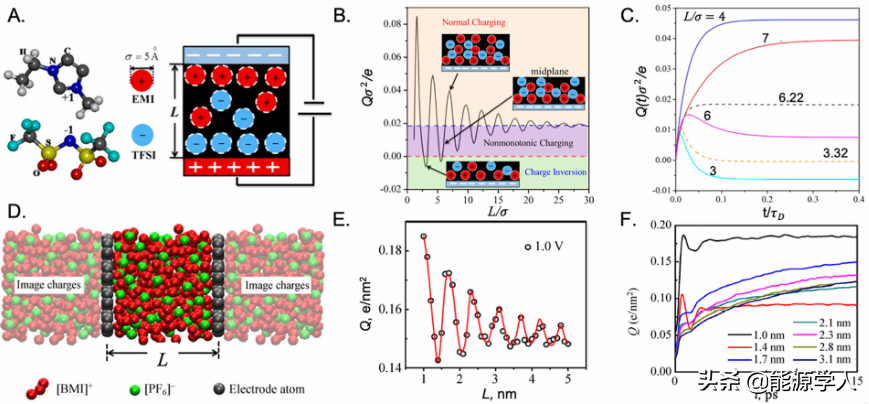

电池的电化学性能。如图13A展示了表示EDL电池的典型计算设置,结合电极和电解质的欧姆定律,将MPNP方程用于描述电化学阻抗谱、循环伏安法和恒流循环。尽管由于模型的简单,与实验数据的直接比较是不可实现的,但数值结果提供了对各种实验量的有用见解。如图13B和13C所示,根据EDL模型解释的典型EIS图的物理意义,以及与同一模型下EIS比较。结果表明EIS测量系统地高估了稀释电解质溶液的EDL电容,而低估了具有较大电势的浓缩电解质溶液的EDL电容。基于物理的数值模拟有助于识别EIS测量的内在局限性,并解决了长期以来关于EIS和平衡电容之间差异的争论。此外,对含有高浓度电解质或离子液体的电化学电池的充电动力学进行了研究,如图14为TDDFT预测的局限于两个平行电极之间的离子液体表面电荷的演变。平衡表面电荷随电池宽度的振荡依赖性,与分子动力学模拟结果一致。然而,在两电极之间施加电压时,TDDFT预测的表面电荷的时间演化与模拟中观察到的有明显的不同。TDDFT预测了在平衡条件下可能出现的正态、振荡和电荷反转三种电荷模式,然而在MD模拟中并不明显。

图13. (A)用MPNP方程模拟的EDL电池的示意图,(B)阻抗的物理解释,(C)EIS的差异。

图14. (A)离子液体中EDL充电的电池模型,(B)平衡表面电荷密度与cDFT预测的电池宽度的关系,(C)不同电池宽度表面电荷密度随时间的演化,(D)MD模拟的离子分布示意图,(E)正极的平衡表面电荷密度与电极之间的距离,(F)利用MD模拟1.0 V电压偏置后电池的充电动态。

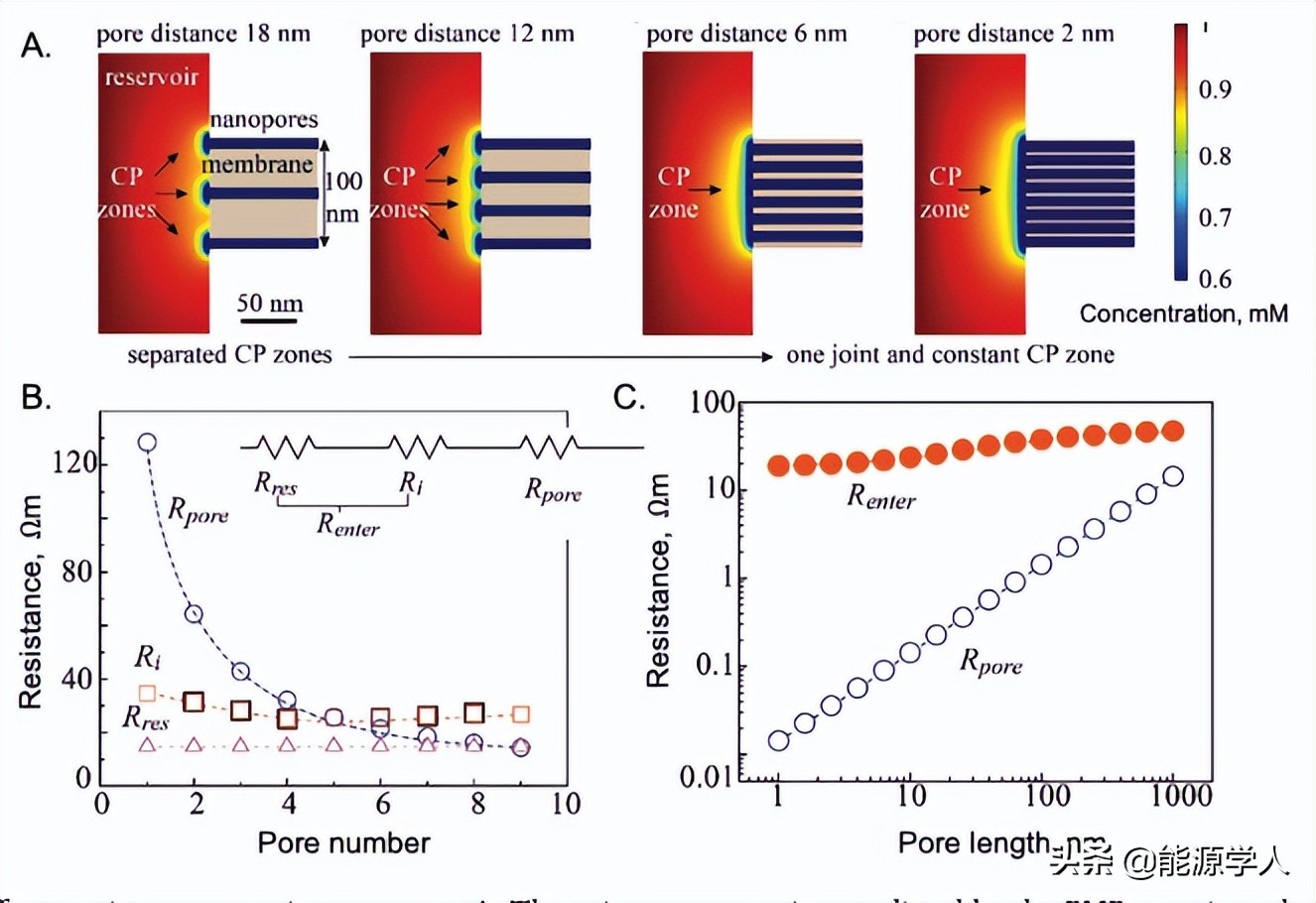

多孔电极的微观结构。通过PNP方程研究了离子通过纳米孔的入口效应,如图15A所示,当孔间距与孔宽相当时,入口附近的浓差极化区会聚为联合过渡区。孔隙阻力与孔隙长度成线性关系,并随着孔隙数量的增加而成比例减小,入口处阻力是与孔隙长度和数量密度关系不大,当平行纳米孔的数量足够大时主导了离子运输(图15B和15C)。此外,电极充电的原理与通过平行通道的离子传输是不同的,前者与EDL的形成有关,而后者是由每个通道两端的某些势(如电场、压力或浓度梯度)的差异所引起的热力学力驱动的。

图15. 纳米孔中离子的传输入口效应。

【结论展望】

在这篇综述中分析了近十年来EDL结构和电荷行为方面的理论进展,如振荡离子分布、界面相变和非局域电荷转移。还讨论了各种EDL模型的关键假设,并阐明了它们在电容储能方面的应用。由于不同模型的范围和复杂性不同,很难对它们进行直接的比较,但分析了它们的相似性、优势以及由于分子间相互作用和相关效应而在表征热力学非理想性方面的局限性。特别将最近的理论发展与在工程应用中的电化学系统的宏观模型联系起来,通过分子模拟和实验更好地理解EDL。

【文献信息】

Jianzhong Wu*, ![]() Understanding the Electric Double-Layer Structure, Capacitance,.pdf Reviews.https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00097

Understanding the Electric Double-Layer Structure, Capacitance,.pdf Reviews.https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00097