Nano Lett: 原位TEM“看到”晶体成核过程

【推荐阅读】

近日,韩国忠南大学Young Heon Kim课题组在纳米材料顶级期刊Nano Letters上在线发表重要研究成果,报道了通过原位投射电镜观测Bi颗粒在不同基体(晶体硫化铋和非晶氧化铋)上的成核过程,证实了基体环境对Bi成核的控制行为,并提出了两步成核机理模型。

【研究概要】

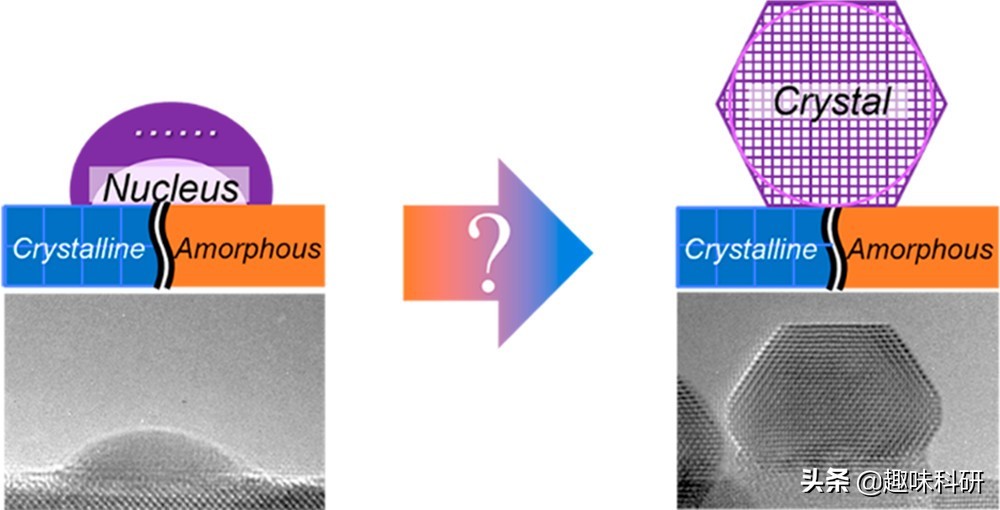

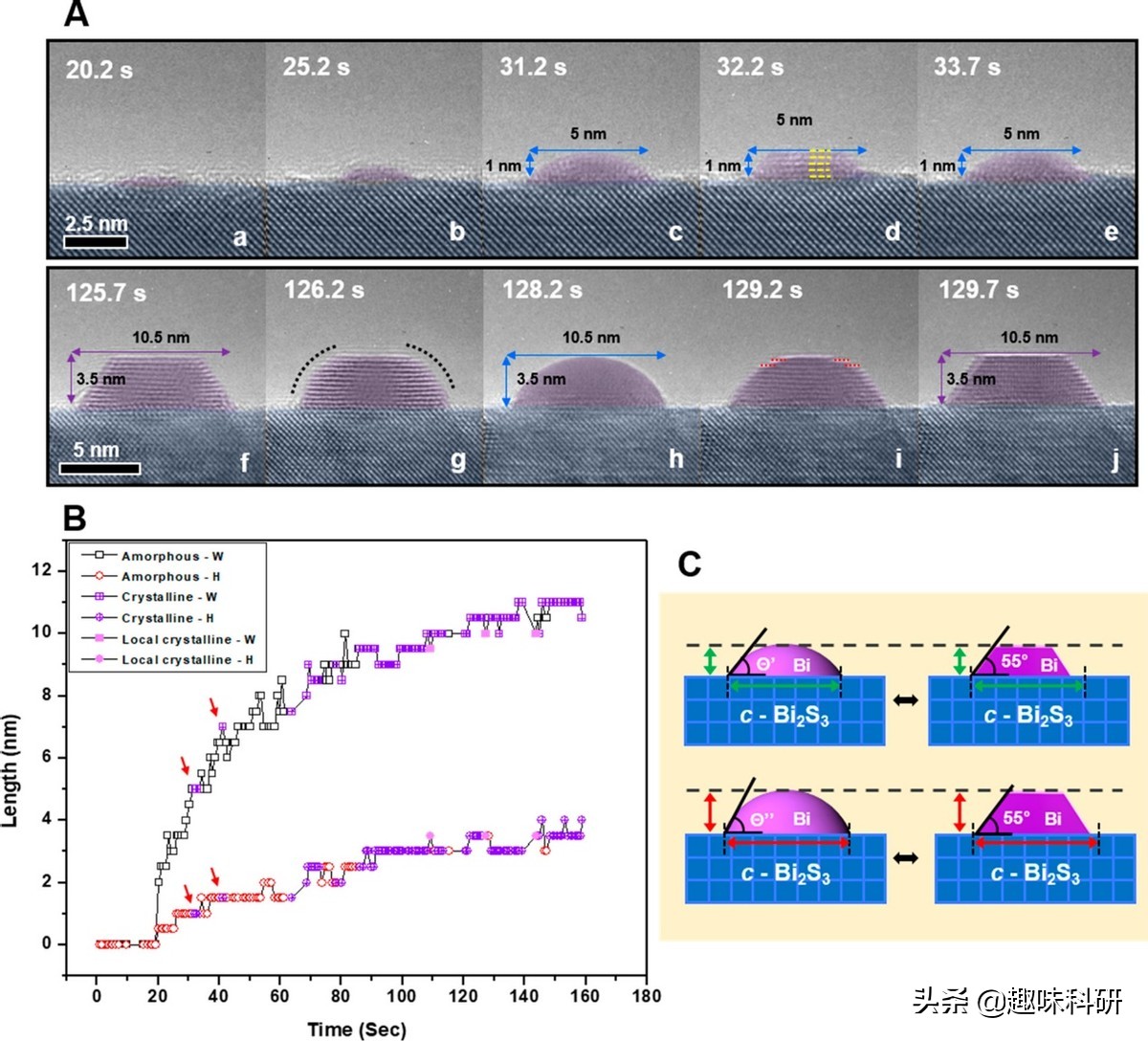

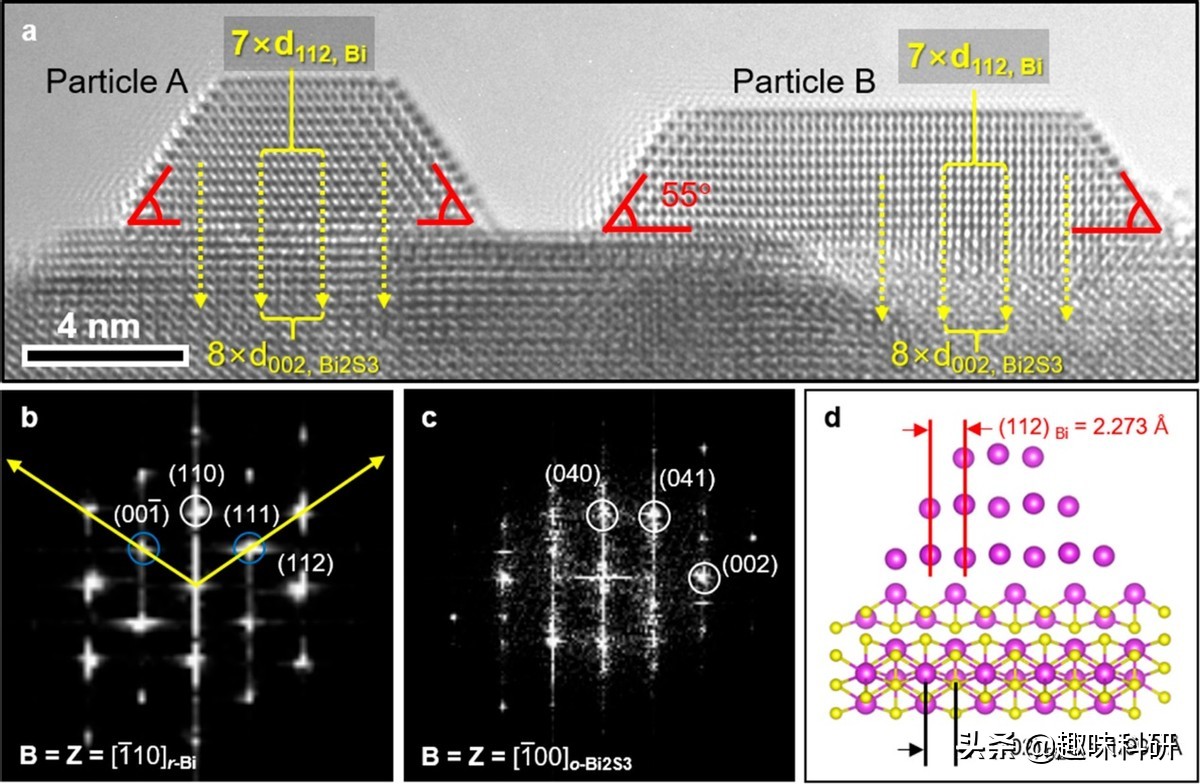

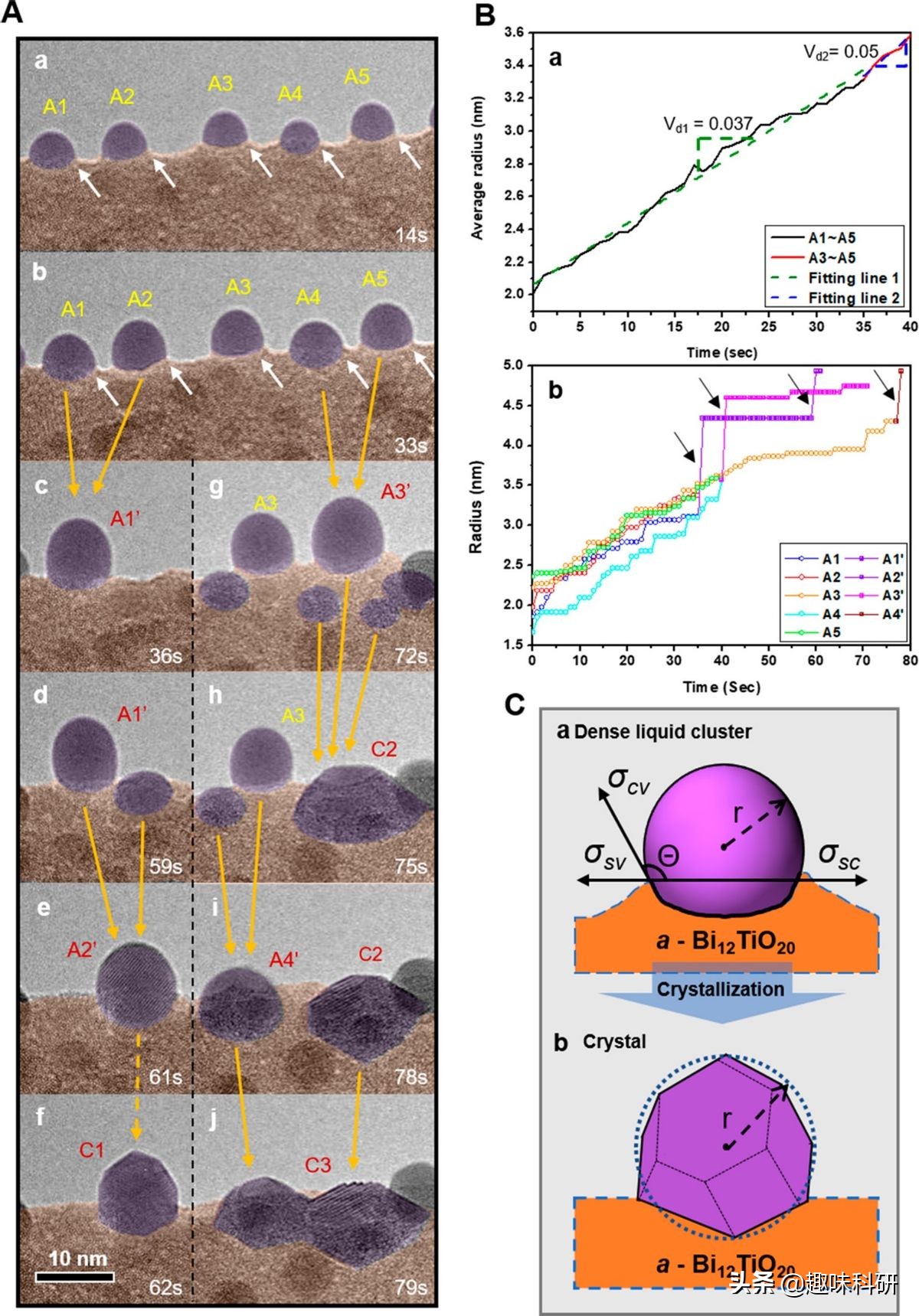

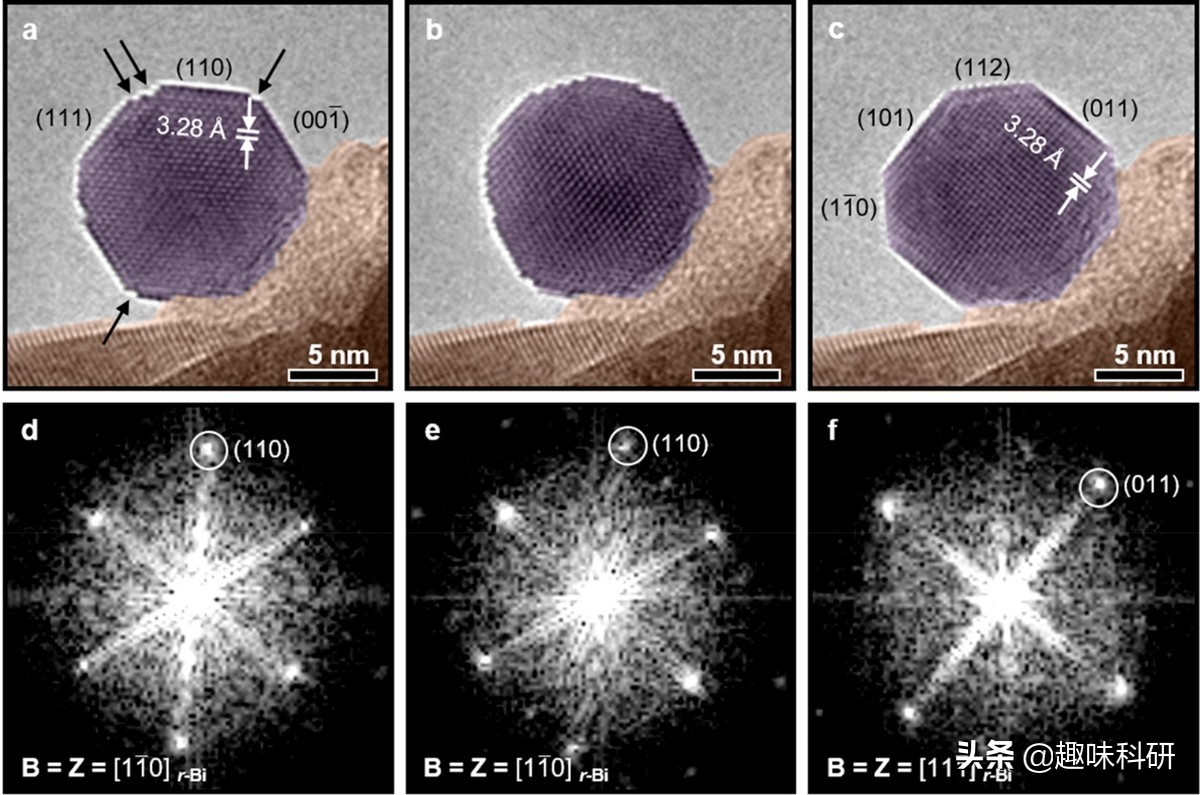

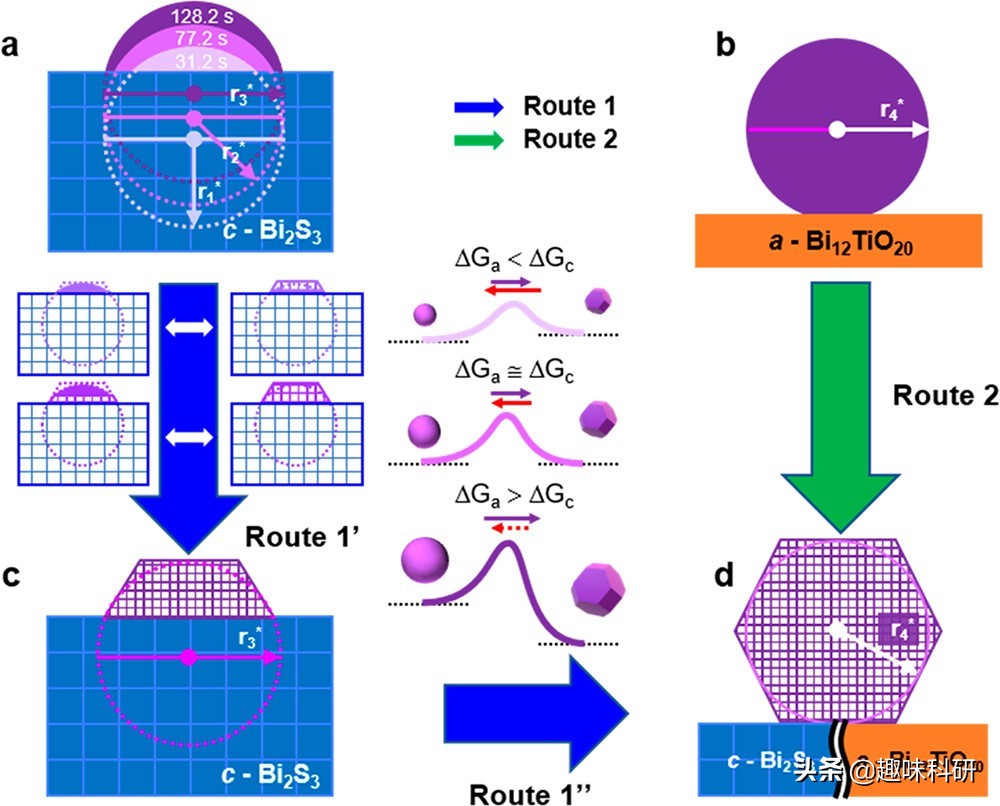

利用原位透射电子显微镜(In-situ TEM)研究了Bi颗粒在结晶硫化铋(c-Bi2S3)和非晶态氧化铋(a-Bi12TiO20)两种基体上的形核和结晶。通过获取高分辨率TEM图像实时监测Bi粒子的原子结构。Bi颗粒以两步成核的方式生长在c-Bi2S3和a- bi12tio20上;致密液体团簇在成核初期明显可见,在生长过程中经常可见团簇的聚结。而Bi颗粒的形核和结晶行为受基体的控制;特别是,它们的形态和原子结构的演化局限于c-Bi2S3,而不受a-Bi12TiO20基体的影响。从热力学角度论证了基体对两步成核机理的影响。

【研究背景】

材料成核、结晶和生长的研究一直是材料科学中最重要的研究课题之一。尽管许多理论和实验方法致力于澄清液相、汽相和固相中材料的形成,但由于监测过程的实验条件有限,对成核和结晶阶段的原子行为知之甚少。采用经典形核理论(CNT)描述了块状材料的形核和结晶过程: 结晶和生长由体能和表面能决定。然而,在生物矿物和纳米颗粒的结晶和生长过程中观察到的一些特殊现象并没有被碳纳米管完全解决。非经典成核理论(n-CNT)被用来描述这种现象,其中通常涉及亚稳态中间相。n-碳纳米管最具代表性的情况是两步成核机制,即晶核形成之前存在非晶态相。然而,尽管已有实验和理论方法对两步成核机制进行了探索,但关于核与物质界面作用的研究却非常少。

近年来,研究人员利用透射电子显微镜(TEM)探索了许多与材料成核和结晶有关的新现象。由于最先进的电子显微镜技术的可用性,现在可以观察各种材料在成核和生长期间的原子行为。用透射电镜成功地观察了Bi颗粒的动态形核和生长;Li等人报道了Bi颗粒的多步形核和结晶途径,并证明了非均相形核中温度依赖的多步形核途径。然而,Bi颗粒与基体之间界面的作用尚未阐明,以理解成核和生长机理。由于材料的成核和结晶通常发生在基体上,因此我们假设,核与基体之间的异质界面可能有助于早期的成核。此外,晶核的结晶过程可能受晶核与基体界面的表面晶面和原子结构的影响。

本研究以原子空间分辨率研究了Bi颗粒在c-Bi2S3和a-Bi12TiO20两种基体上的成核和结晶过程。因为很难定义原子行为当材料是有核和生长在一个矩阵电子束方向由于原子核的重叠和矩阵,我们专注于Bi核出现在矩阵的边缘,发现成核和结晶有紧密的关联矩阵。所有的原位实验均在300 keV的加速电压和4300±300 e/Å2·s的电子剂量率下进行。我们的研究证明了铋粒子的形态和原子结构的独特演变取决于基体。

【图文解析】

图1: Nucleation and crystallization of Bi particles on c-Bi2S3.。

图2: Atomic structure of a crystalline Bi particle and its orientation relationship with c-Bi2S3.

图3: Nucleation and crystallization of Bi particles on a-Bi12TiO20.

图4:Atomistic fluctuation of crystalline Bi nanoparticles under the electron beam.

图5:Schematic diagrams of the nucleation and crystallization of Bi particles on c-Bi2S3 and a-Bi12TiO20.

本研究原位TEM视频证据资料:

【文章信息】

Title: Heterointerface Effect on Two-Step Nucleation Mechanism of Bi Particles

Authors: Hyung Joong Kim, Jong Hoon Kim, Jong Seok Jeong, Chang youn Moon, Sahn Nahm, Ki Min Nam, Jucheol Park, and Young Heon Kim

Journal: Nano Letters Article ASAP

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c04966