Physical Review Letters : 单原子催化剂的活性位到底是什么?

发布者:刘德桃发布时间:2022-05-18浏览次数:10

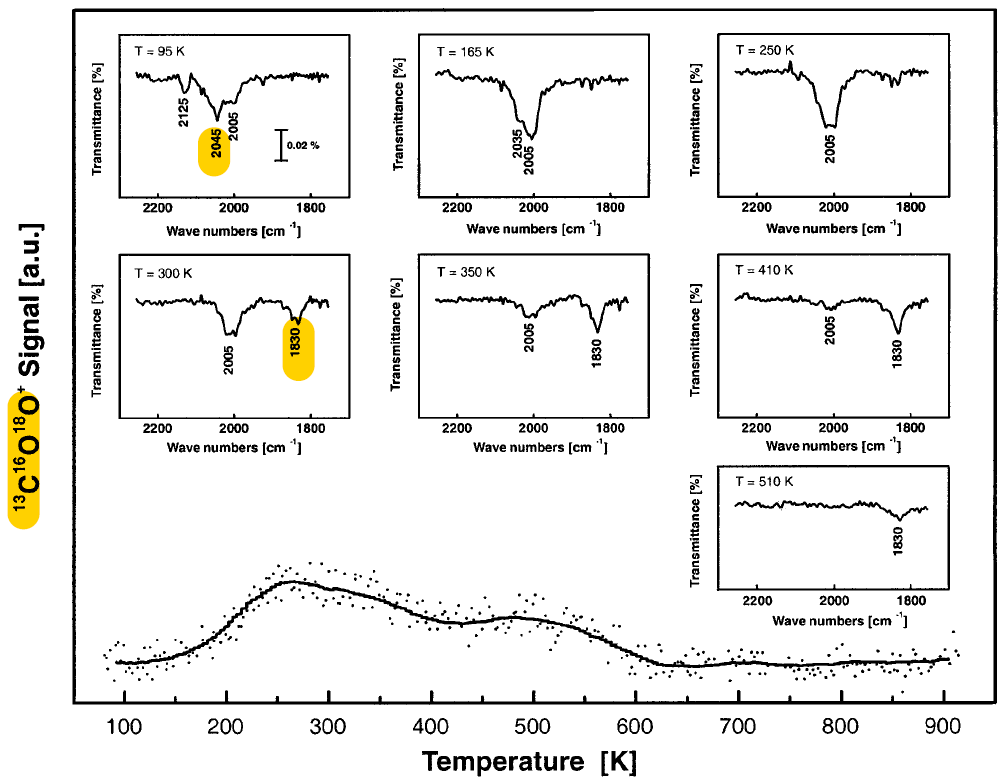

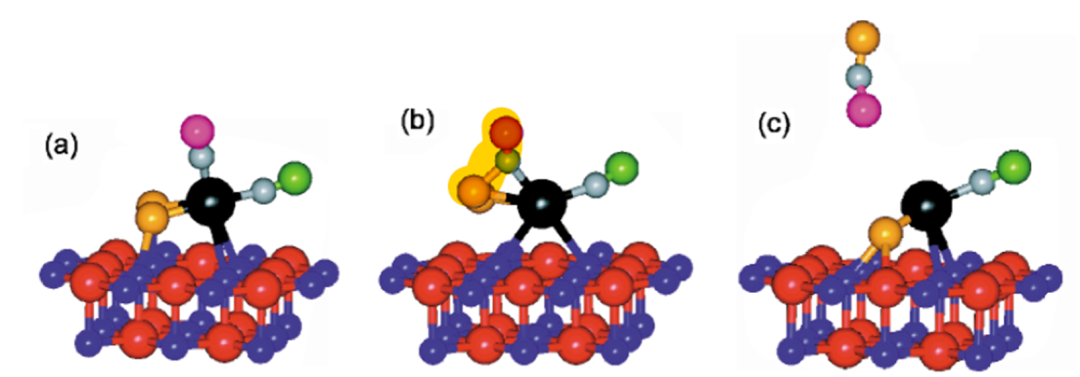

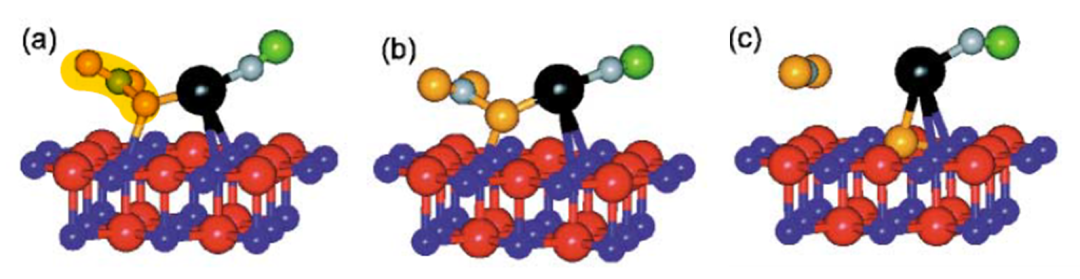

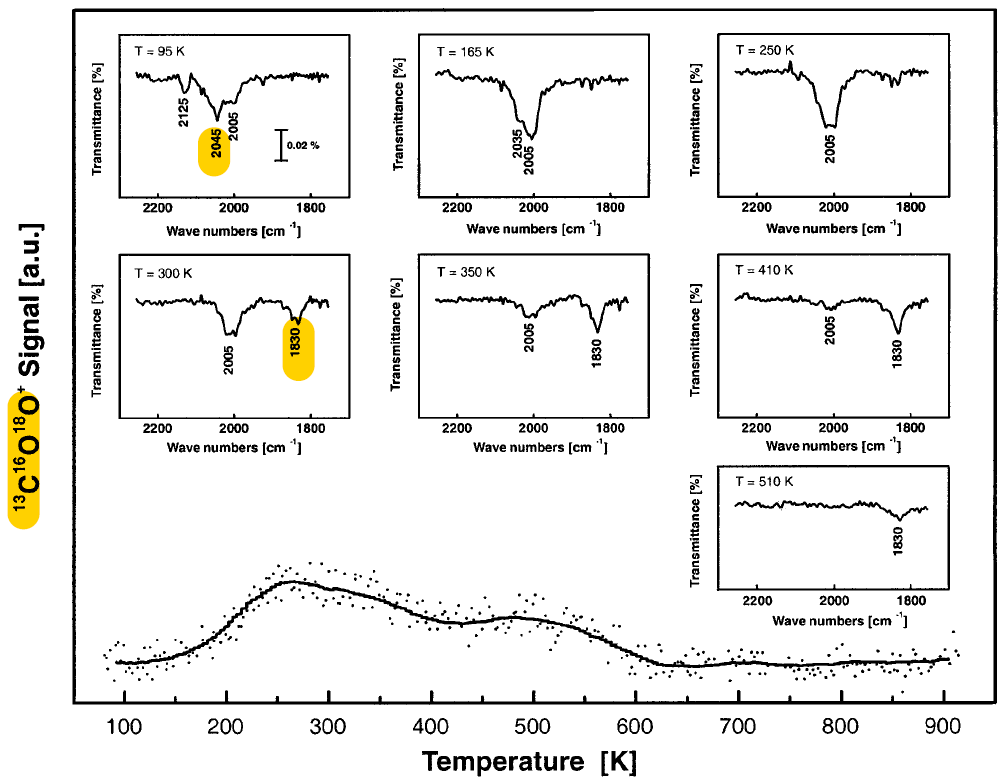

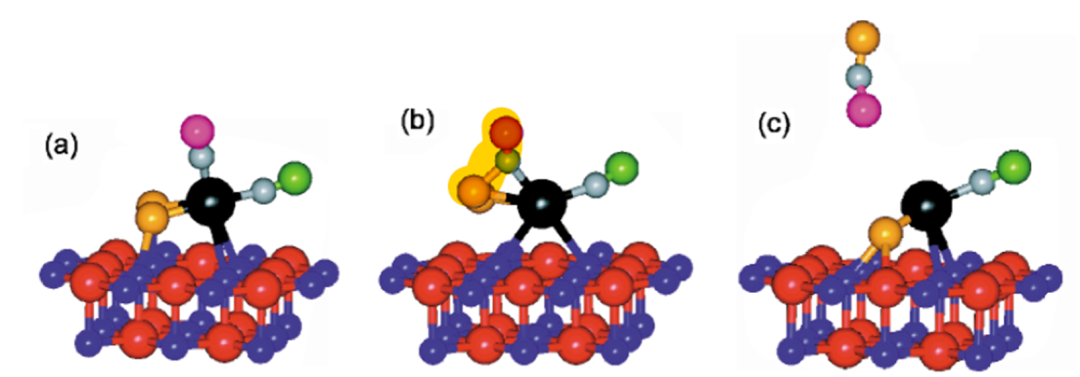

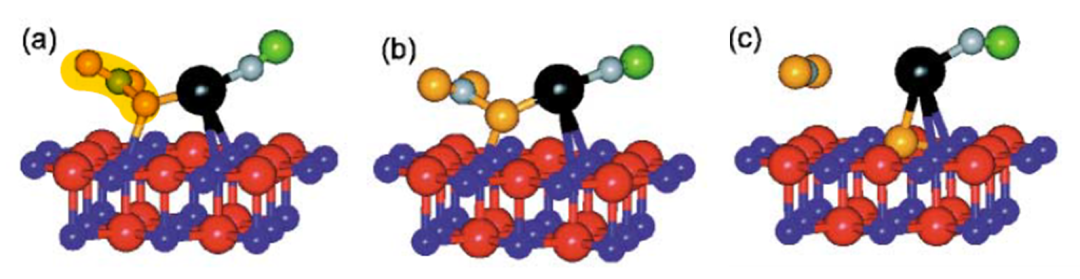

单原子催化作为目前催化领域的研究热点,高质量期刊上经常可以看到相关论文。从其在我们公众号(以及其他催化类学术公众号)的推文占比可见一斑。但是目前主要的研究集中于粉末催化剂,即通过合成高比表面积的粉末催化剂载体的特定缺陷位来锚定高分散的金属位点。但是我们知道,粉末催化剂的结构十分复杂,暴露的晶面以及缺陷位点的多样性,使得单原子的活性位结构以及反应机理很大程度上依赖于理论计算建模。先前笔者介绍过模型催化剂的方法,即在高真空的氛围下,以结构规整的单晶或者单晶上外延生长的纳米岛或者薄膜作为研究对象,探索该模型催化剂表面的催化反应,例如使用扫描隧道显微镜(STM)研究Fe3O4(001)表面的Ir单原子催化剂结构随温度演变。本期,我们温故来自于Physical Review Letters 上的2001年的一篇关于单原子的模型催化的研究文章,看作者如何确定单原子上的分子的吸附构型以及反应机理的。作者首先外延的MgO(100)单晶薄膜上蒸镀0.45% ML覆盖度的Pd,蒸镀过程中维持样品的温度在90K。低温下,Pd在薄膜表面的迁移受到限制。Pd主要与MgO表面的色心结合(F-center,即氧缺陷,浓度1%ML),并且在表面呈现高分散的特征。当Pd1/MgO(100)在低温90K下暴露CO后,单晶发射红外光谱出现三个特征的吸收峰。其中的2121cm-1吸附峰对应吸附在MgO的terrace上的CO(见图1)。而2045 cm-1以及2005cm-1则和吸附在单位点的Pd上的CO 相关,并且可以推测每个Pd上吸附两个CO分子,而且这两个CO 不等价(见图2左)。理论计算表面当Pd上出现第三个CO分子的时候,该结构不稳定,CO的脱附是一个无能垒的过程。温度升高到165K时,MgO表面的CO 已经发生脱附,这和其载体的化学惰性相关。同时,Pd表面的高波数的CO吸附峰显著降低,250K时完全消失(低温通道)。温度升高到300K的时候,1830cm-1 出现新的吸附峰,文中作者将之归结为热团聚后的Pd cluster上的CO。该CO 和Pd的结合很强,当温度升高到410K的时候依旧稳定存在。而此时,原来的2002cm-1的峰已经完全消失(高温通道)。图1:Pd1/MgO(100)模型催化剂的CO氧化过程作者在升温的过程中,同时通过质谱观察反应的产物。实验中的CO 使用的是碳13标记的CO,而反应的O2 使用的是氧18标记的,因而CO氧化的产物13C16O18O(质量数47)既可以与背景中的CO2(质量数44)区别开,同时也可以说明氧主要来自于气相,而非来自于晶格氧。从质谱信号与温度的关系图中可以看出,在250K以及410K 均有CO氧化产物的生成。因为,2045 cm-1的CO红外峰的消失是因为发生了氧化反应,而非热脱附。1830cm-1的CO吸附物种也同样如此,只是反应的温度升高到410K。首先是对单分散Pd的结构以及Pd上的CO吸附的构型的确定,高分散的Pd和氧缺陷作用(结合能3.1eV)相比于台面上氧结合的Pd(结合能1.16eV)更加稳定。注意这里的Pd并没有直接填入氧缺陷,而是和台面上的Mg原子结合,同时与氧缺陷相临。理论计算显示,Pd上确实有两种不同的CO 吸附构型。其中的Top-CO 更加靠近位于Pd和衬底界面的氧分子,反应能垒上(0.89eV)相比于脱附(0.84eV)更优。该反应过程中,CO与吸附的O2 直接反应形成CO2并脱附(低温通道,Pd(CO)2O2,260K),对应实验上观察到的260K的脱附峰。CO反应过程放热2.2eV,其中CO2的脱附吸热2.0 eV。随后,剩余的原子氧填入表面上的氧缺陷,该过程将会再产生2.8eV的反应能。理论计算进一步表明,当Pd表面键合的CO只剩一个时,Pd在表面的迁移加剧,相应地出现了Pd的cluster,即对应1830cm-1吸收峰。而高温的CO反应通道(410K, PdCO3CO)对应形成CO3盐脱附的过程,在在MD 模拟得到了验证,其中反应生成的化学能主要转变成了CO2分子的动能。因为上述低温以及高温反应通道形成的CO3的构型基本上都和表面平行,所以红外上没有看到该对应的特征振动峰。

模型催化剂由于结构单一,通过抓住主要矛盾,实现了对催化反应机理原子尺度上的认识。虽然单原子催化目前方兴未艾,但是很多反应机理都是各说各话,有的时候甚至都难以自圆其说。如何构建合适的模型催化剂,虽然是很大挑战,但是对催化的机理认识,将会提升到一个更高的层次。做surface science 的同仁们,得加油。Abbet, S.; Heiz, U.; Häkkinen, H.; Landman, U. CO Oxidation on a Single Pd Atom Supported on Magnesia. Phys. Rev. Lett. 2001, 86 (26), 5950–5953. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.5950.