200年前发现的原理又有新进展:用冰“煮”水,降温更高效!

发布者:刘德桃发布时间:2022-05-18浏览次数:10

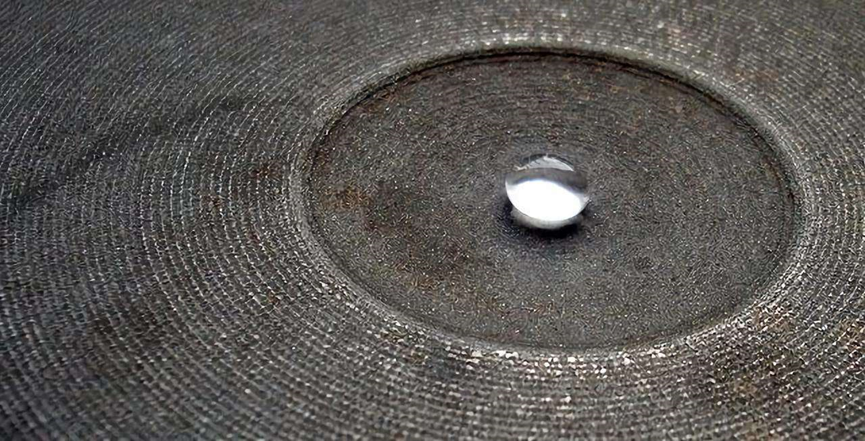

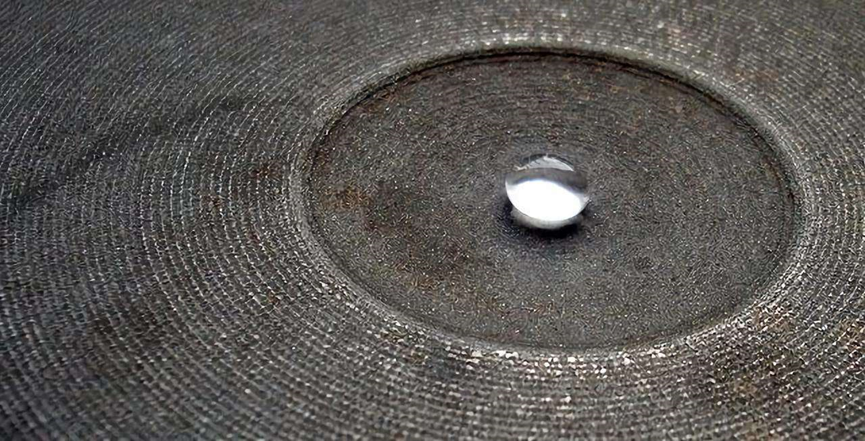

众所周知,水有汽、液、固三态,在一个大气压下,0℃的水会结冰,100℃的水会沸腾。1756,一位德国医生、神学家莱顿弗罗斯特(Leidenfrost)在一把烧红的铁勺上滴了一滴水珠,目测铁勺的温度绝对超过了100℃,奇怪的是水珠并没有立刻变成蒸汽挥发掉,竟然在铁勺上悬浮起来,并坚持了30秒,人们把这种现象叫做Leidenfrost现象。究其原因,当水滴接触烧红的铁勺后,底部立即形成一层水蒸汽垫,完美的把水滴和铁勺隔离开来,不仅隔绝了铁勺表面的热量,还使水滴悬浮起来,这样就减缓了水滴的汽化速度,因此悬浮了30秒之久。Leidenfrost现象在生活中经常能够看到,比如厨师使用的普通铁锅炒菜也能不粘,赤脚踩在烧红的木炭上毫发无损,直接用手接触1500℃的铁水等等。“冰桶挑战”是一项风靡全球的活动,吸引了不少知名人士参与,是为了唤醒人们对渐冻症(ALS)的关注。挑战者被一桶桶冰水从头到脚浇个透心凉,相比屏幕前面的小伙伴们看了也能后背发凉。但是对于战斗民族来说,“冰桶挑战”就是小儿科。2014年11月17日,克拉斯诺雅茨克州34岁的Anton Konovalov直接将冰桶换成了液氮,来了一场“液氮挑战”,在将一桶零下196℃的液氮迎头浇下后,身体却安然无恙。这背后都是Leidenfrost现象在保护这群挑战者。弗吉尼亚理工大学的副教授Jonathan Boreyko及其研究生Mojtaba Edalatpour重新审视了这个两百多年前的神奇现象。他们将水滴在150℃的铝板上,Leidenfrost现象再次出现:当液滴接近铝板表面时,蒸发形成的水蒸汽被困在水滴与铝板之间,形成一个隔热层,有效防止了水滴与热表面的接触,这些水蒸汽将水滴悬浮起来,在加热的铝板上到处滑动,就像一个悬浮的曲棍球。Leidenfrost现象是关于液态水漂浮在水蒸汽垫上,Boreyko等人就设想能不能设计一个冰版本的Leidenfrost现象,也就是液态水把冰悬浮起来,也可能是一个包含了汽、液、固三态的Leidenfrost现象。他们发现将铝板加热到150℃后,冰并没有像水滴那样悬浮起来,而是一直加热到了550℃,才在冰下观察到了沸腾的融水。也就是说要想实现冰版Leidenfrost现象,温度门槛要达到550℃,远高于原版的150℃。

为什么冰版Leidenfrost现象的门槛温度远高于原版?研究者又开启了探秘之旅。他们发现答案就隐藏在冰下融水层的温差中:融水层中的温度梯度极大,与铝板接触的一侧沸腾,温度在100℃,与冰接触的一侧为冰水共存区,温度在0℃,为了保持这种极端温差需要消耗大量的热,这就是为什么悬浮冰比悬浮水需要更高温度的原因。同时,Boreyko也指出这个过程中也可能产生水蒸汽,因为来自铝板的大部分热量几乎都要用来维持这种极端温差,只有一小部分热量可以被用来产生蒸汽,所以蒸汽要比原版少的多。而且,冰版与原版相比,最大的特点是传热效率更高:融水层温差高达100℃,非常有利于传热;而在原版中,一旦形成蒸汽垫,传热速率骤然下降。这一研究成果发表在流体力学顶级期刊《Physical Review Fluids》杂志上(DOI:10.1103/PhysRevFluids.00.004000)。研究者指出,冰版Leidenfrost现象高传热效率的优势,可以在许多领域发挥作用。比如,可以快速降低计算机服务器和发动机内部温度;在核电站中,可以作为一种快速冷却的应急措施;在冶金领域,通过快速冷却可以让合金更坚韧;通过快速喷洒碎冰,可以更有效的灭火,说不定在不久以后,消防员灭火就改用冰块了。Leidenfrost现象发现于18世纪,在200多年后,研究者在好奇心的驱使下观察到了冰版Leidenfrost现象,发现要想让冰悬浮起来的温度门槛高达550℃,这与冰下融水层中巨大的温度梯度有关。这种新现象最大的优势在于更高的传热效率,说不定在不久的将来我们就能在生活中看到它的应用。原文链接:

https://phys.org/news/2022-01-ice-discovery-18th-century-principle.html