UCLA陈俊教授Chem. Rev.:用于发电的智能织物

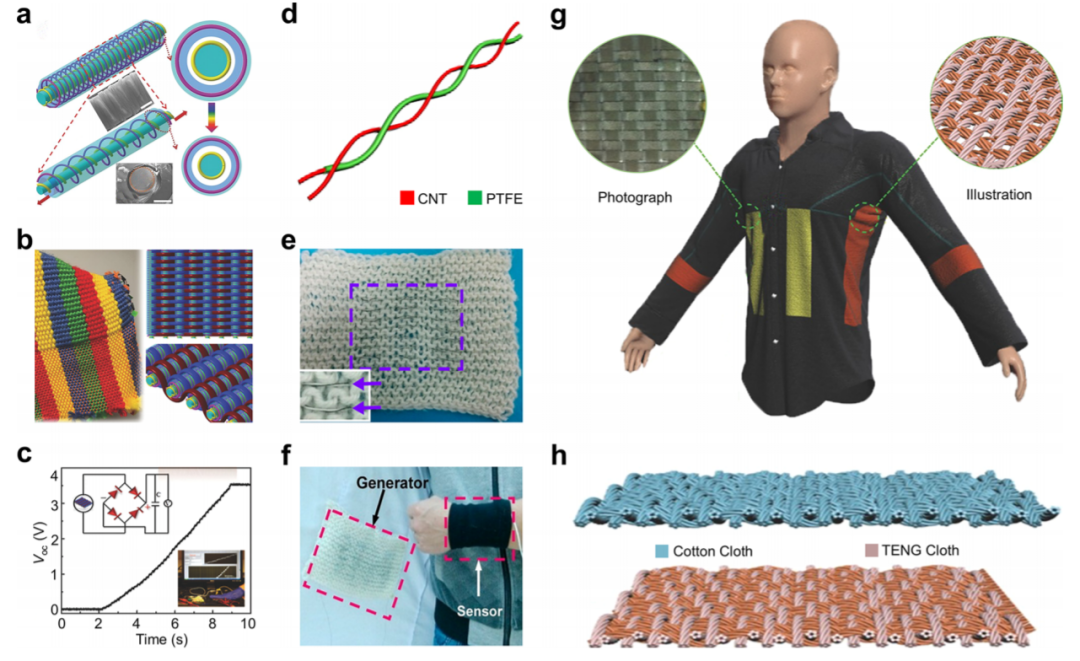

图1:用于能量收集的智能纺织示意图

几千年来,纺织品一直是人类文明的伴生品。随着化学和材料科学的进步,纺织品与能量采集设备的结合,为物联网时代的分布式可穿戴电子产品提供了可持续环保的能量供给方案。美国加州大学洛杉矶分校的陈俊教授团队从能量的种类、能量获取方式和织物的利用形式等方面综述了基于智能纺织品的可再生能量获取的最新研究进展。指出了当前智能织物在能量收集方面存在的挑战和未来发展方向。该工作以“Smart Textiles for Electricity Generation”为题,发表在《Chemical Reviews》上。

传统的化石能源所面临的能源短缺危机、环境污染以及对公众健康等问题,推动了可再生和环境友好型能源技术的发展,以补充并进一步完全替代化石能源。与此同时,随着物联网时代的到来,无线传感器网络、大数据、机器人技术和人工智能正推动新型可持续普适能源的发展,为这些分布式设备提供能源。轻型的能量储存单元,如电池,似乎为分布式设备提供了一种可行的能量供给方案。但对于可穿戴设备,传统的刚性电池不利于保持其穿戴性能,且基于有毒化学材料的电池单元在生物电子的适用性方面和环境保护方面存在巨大缺陷。因此发展可用于穿戴设备,具有广泛适用性、环境友好型和可持续的能量供给方式存在巨大需求。

人体和其周围环境,包括生物机械运动、生物体热量、生物体液和阳光等都是可持续的能量来源。例如,生物体热能和生物机械能的功率分别可达4.8W和67W,生物体液包含的能量可转化功率可达100W。此外,周围环境产生的能量,如阳关辐射能量的功率密度可达100wM/cm2,而当前可穿戴电子设备的功率需求范围在200μW-1W,这些能量来源完全可以满足可穿戴设备的能量需求。

近年来,多种工作机制和可穿戴设备设计的兴起为这些能量的收集提供了多种途径,例如摩擦电纳米发电机,压电纳米发电机,热点转化器,生物能量单元,光伏单元和其他混合发电装置。然而这些设计在可穿戴应用方面存在一些缺陷,例如过大的厚度和臃肿的结构使其穿戴舒适性较差,妨碍人体运动。此外,当前报道的多数可穿戴能量收集装置是基于高分子薄膜,这些材料的透气性和机械疲劳性能很差,这些问题是目前可穿戴能量收集设备在实际应用中面临的主要挑战。

图2. 以棉线编织的摩擦电纳米发电机智能织物,用于的生物机械能采集

织物是人类文明的象征之一,在人类文明史中具有悠久的应用历史,当前人造织物的材料种类繁多,从自然作物如蚕丝、羊毛和棉花等,到当前多种人造纤维,这些材料编织成的织物具有优异的生物相容性、透气性、可降解性等性质。通过将这些穿戴性好的织物与电子设备进行组装,使电子设备也具有良好的穿戴舒适性,轻质性,透气性等特点,已逐渐成为当前的热门研究方向。材料科学和化学的快速发展为用于能量收集的智能织物提供了革命性的进步空间。

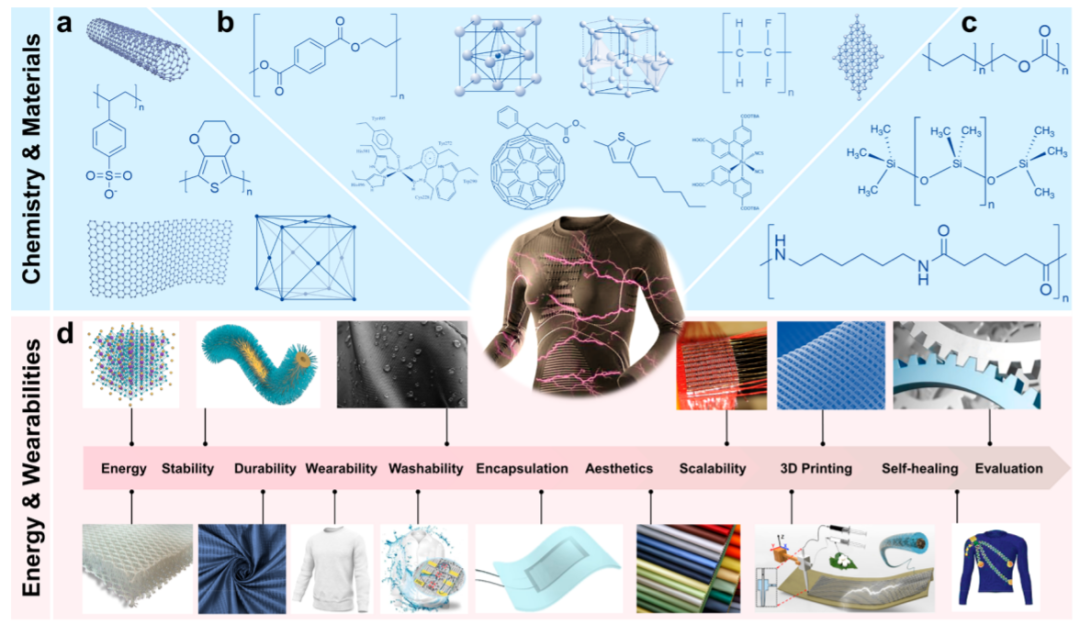

图3. 从化学/材料和能源/可穿戴性出发的关于发电智能纺织品的结论和展望

该论文的主体部分全面展示了当前用于能量收集的智能织物的发展情况。为更好的阐释这一主题,文章从不同的能源种类出发,覆盖了智能织物的不同的能量采集的工作原理,材料创新,先进设计,能量利用效率和穿戴应用等方面。同时指出当前存在的问题与挑战。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00821