Matter:碳本征边缘结构对电催化O2还原制H2O2的本质作用

【文章信息】

碳本征边缘结构对电催化O2还原制H2O2的本质作用

通讯作者:林扬明*

单位:中国科学院福建物质结构研究所

【研究背景】

利用两电子途径,实现电催化氧气还原反应(ORR)是目前合成过氧化氢(H2O2)的绿色新方法。经过多年的报道,掺杂型碳材料在H2O2电合成中已被证实具有较好的潜在应用,通过各种实验表征和理论计算表明碳材料边缘的杂原子(如O原子)是主要的活性位点。考虑到碳材料表面的复杂性,例如碳材料边缘往往吸附着不同的杂原子,因此对于单独的碳材料边缘(非杂原子)在电催化合成H2O2过程中的真实贡献一直缺乏实验证明。

【文章简介】

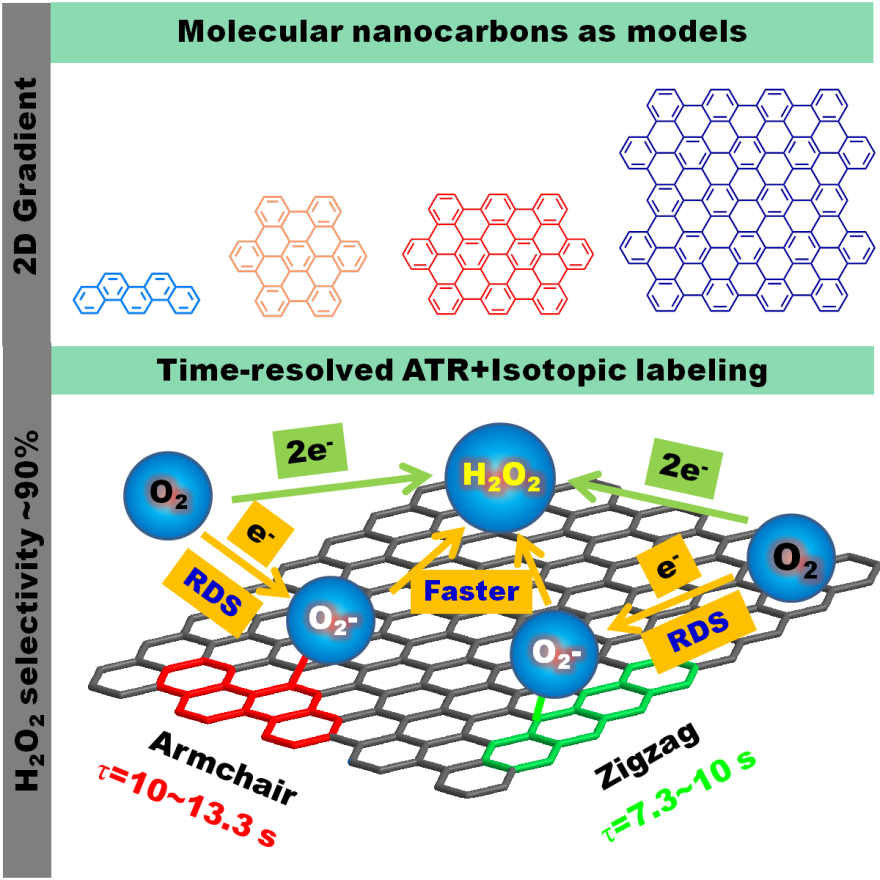

近日,来自中国科学院福建物质结构研究所的林扬明团队,在国际知名期刊Matter上发表题为“Disclosing the natures of carbon edges with gradient nanocarbons for electrochemical hydrogen peroxide production”的研究论文。该论文从分子层面研究了碳基非金属材料的本征边缘结构在电催化合成H2O2过程中的真实贡献值,同时对关键活性中间物种的反应动力学以及可能决速步骤进行研究,为非金属碳基电催化的理解提供了一定的参考。

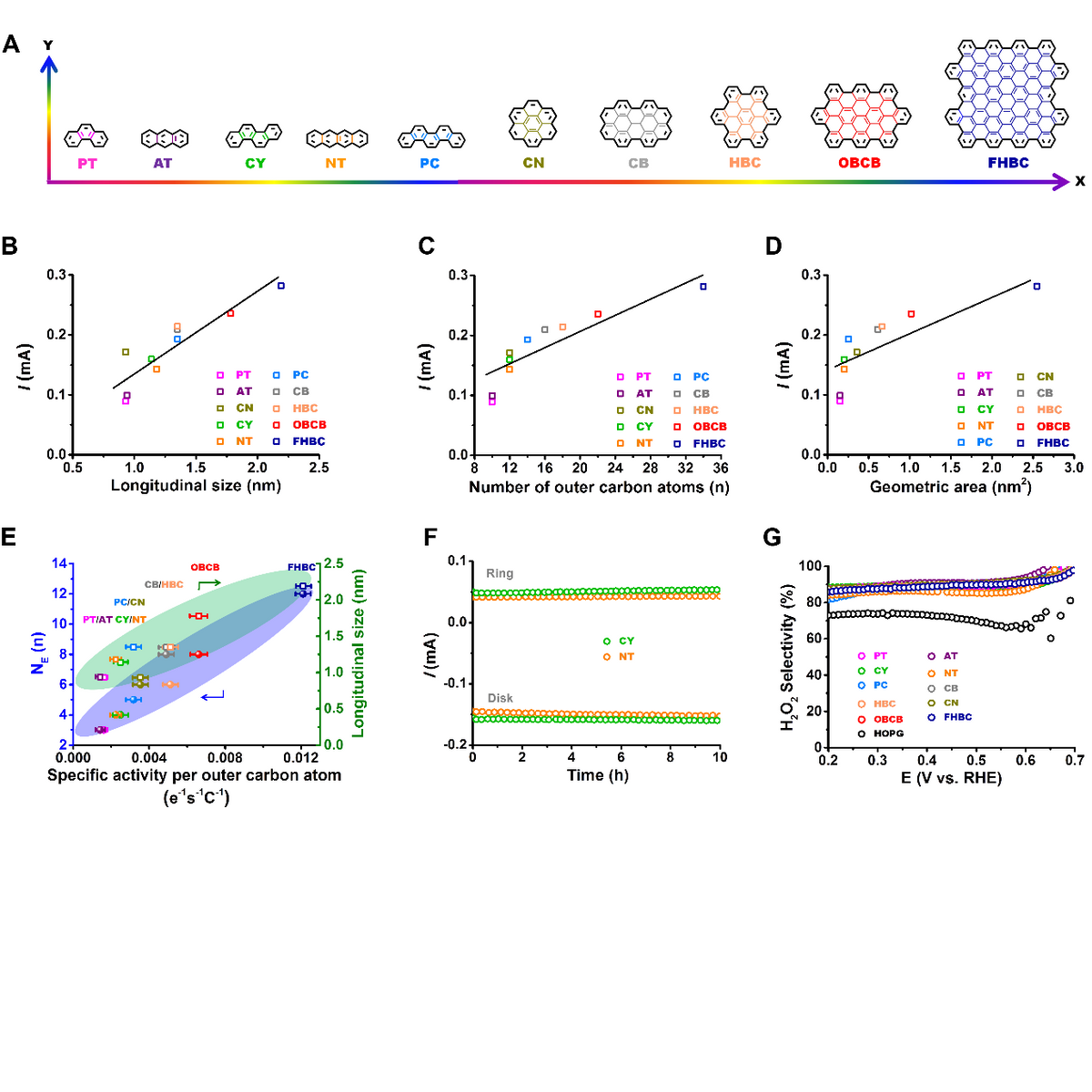

图1:PAHs模型催化剂的构效关系及电化学性能。

图2:活性中间物种的监测与反应动力学研究。

【本文要点】

要点一:二维精准构效关系的建立

常见的碳基非金属催化剂被认为是一类碱性电合成H2O2的有效催化剂,其表面的各种氧物种对反应起到一定的积极作用,而本征边缘结构的作用由于其结构复杂性等原因而被忽视。利用多环芳烃纳米碳分子(PAHs)作为结构模型催化剂,通过实验证明了扶手形和锯齿形边缘对H2O2合成都具有积极的作用,其选择性达到~90%,两者具有相似的起始电位,此外通过精确控制PHAs的纬向和纵向(二维)延伸,在分子水平上建立了扶手形或锯齿形边缘的大小/数量/面积与活性之间的构效关系。另外,通过有效分散梯度模型纳米碳分子,其质量活性接近5500A/g。通过搭建micro-flow cell也发现碳分子具有较好的实用价值。

要点二:活性中间物种的监测与反应动力学研究

利用时间分辨红外光谱、同位素标记和模拟计算研究关键中间产物,并对O2(ads)和超氧阴离子O2-*进行定性,监测其动态演化过程和动力学行为,详细讨论了扶手形和锯齿形碳结构上O2-*的峰位归属,即1163 cm-1和1206 cm-1分别属于扶手形和锯齿形碳结构上的O2-*。实验角度证明O2(ads)形成O2-*(即O2(ads)+e-→O2-*)是可能的决速步骤。时间分辨结果发现在不同的碳边缘结构中,O2(ads)和O2-*分别在最初的7.3 s~10 s呈现陡增趋势,并在10 s~13.3 s达到平衡。但是,锯齿形碳结构上O2(ads)和O2-*物种达到动态平衡的时间更短。

【文章链接】

Disclosing the natures of carbon edges with gradient nanocarbons for electrochemical hydrogen peroxide production

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S259023852200162X?pass_tag=1

【通讯作者简介】

林扬明研究员简介:2012年硕士毕业于福州大学化学学院,博士师从中国科学院金属研究所苏党生研究员,随后在德国马普化学能源转化所Robert Schlögl院士课题组从事科学研究工作。2021年加入中国科学院福建物质结构研究所,现为能源催化与转化独立课题组长、研究员。长期从事碳基非金属催化的基础研究和原位催化表征技术开发。以第一/通讯作者身份在Chem. Soc. Rev., Matter, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Nano等学术刊物上发表多篇研究论文。至今已发表论文40余篇, 出版个人专著1本,H因子25。