JMCA:原位制备“盐包聚合物”型电解质用于高电压锂金属电池

【研究背景】

聚合物电解质具有高的柔韧性和良好的可加工性,因此有望用于构建高安全的固态电池。通常情况下,聚合物电解质主要是将锂盐溶解到聚合物基质中制备得到的,当锂盐含量超过50 wt%时,称为“盐包聚合物”型电解质(“polymer-in-salt” electrolyte, PISE),提高锂盐含量可以增加聚合物的无定形区域,进而提高电解质的离子电导率;此外,聚集的锂盐阴离子可以形成离子团簇,为锂离子的输运提供传输通道。然而,PISE多采用溶液浇铸法制备,该制备过程会使用大量的有机溶剂,从而出现溶剂残留、界面接触差等问题。在电池内部原位制备聚合物电解质不仅避免了溶剂的使用、提高了电极/电解质界面接触,还可以提高正极的活性物质的利用率。

近日,来自华中科技大学的曾子琪博士和谢佳教授,在国际知名期刊Journal of Materials Chemistry A上发表题为“In-situ prepared “polymer-in-salt” electrolytes enabling high-voltage lithium metal battery”的文章。在该工作中,作者结合原位聚合技术和“盐包聚合物”型聚合物电解质的优点,采用共聚的方法原位制备了聚(己内酯−丙交酯)基(PCA)“盐包聚合物”型电解质(PISE)。PISE与高电压正极和锂金属电池负极均具有良好的兼容性。

【本文要点】

要点一:原位制备聚(己内酯−丙交酯)及“盐包聚合物”型电解质

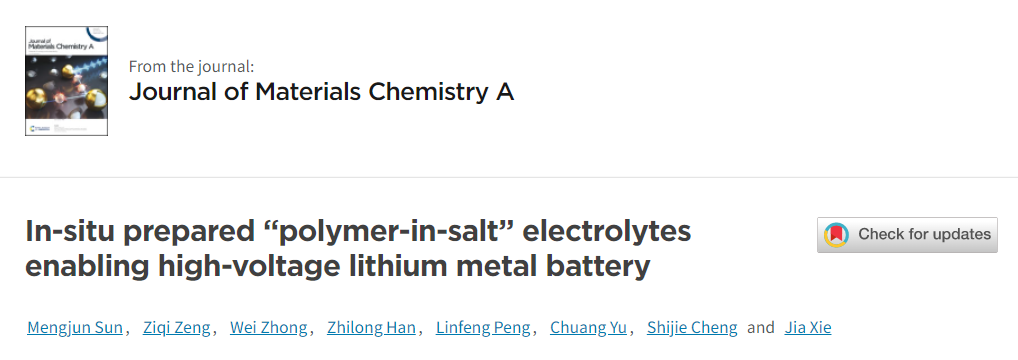

1H NMR和FTIR结果表明,聚(己内酯-丙交酯)成功制备。XRD与DSC结果表明,PISE结果具有完全无定形的结构。

图1. 己内酯单体、丙交酯单体和聚(己内酯-丙交酯)及PISE的物理化学性质。

要点二:“盐包聚合物”型电解质具有良好的电化学性能

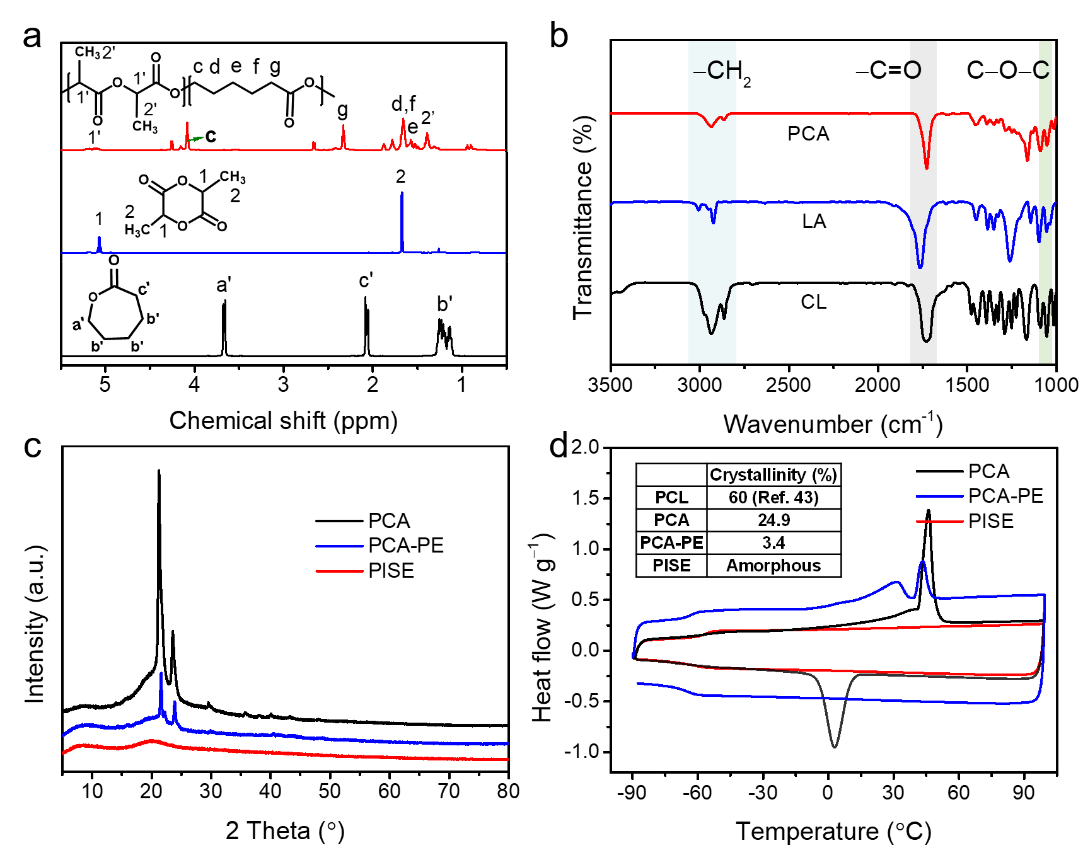

PISE具有高离子电导率(8.9 × 10−5 mS cm−1, 30 °C)和迁移数(0.6, 30 °C)及宽的电化学窗口(5.0 V, vs Li/Li+)。

图2. 原位制备的PCA基电解质和PCL基电解质在不同温度下的电化学性能。

要点三:“盐包聚合物”型电解质与锂金属负极具有良好的兼容性

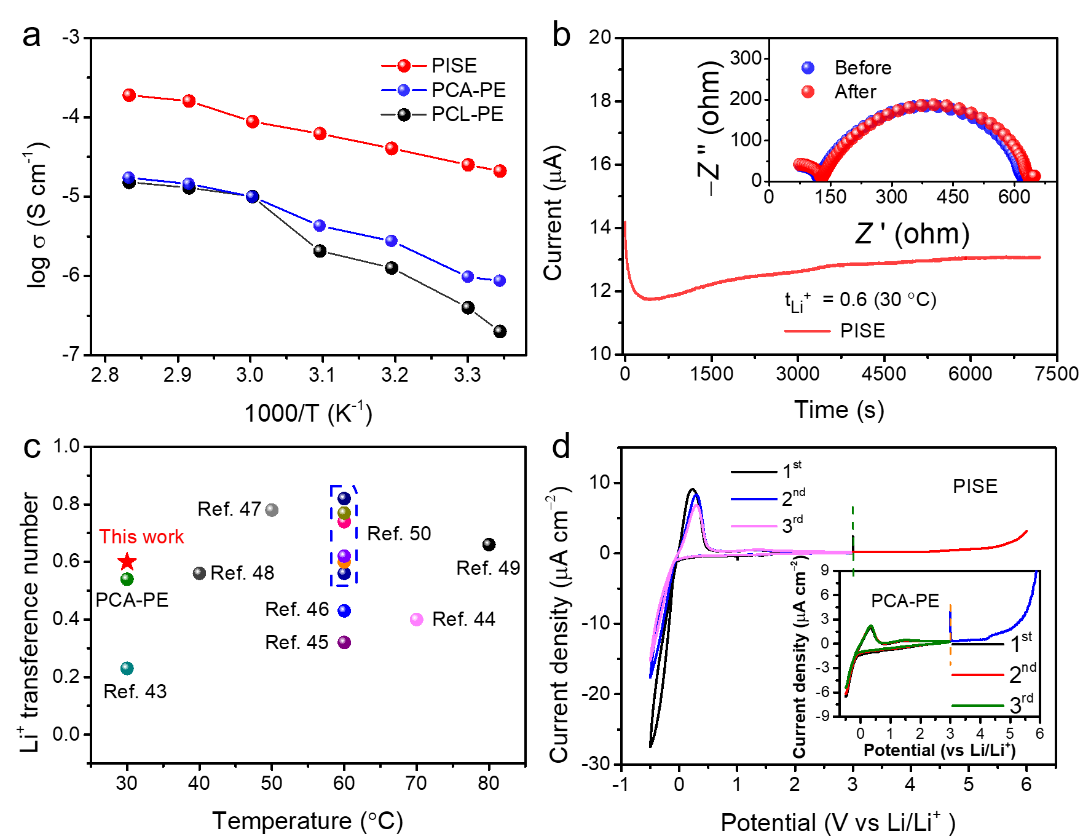

PISE基Li/Li对称电池可以在30 °C下稳定循环1000小时,而PCA-PE1基Li/Li对称电池在30 °C下的过电位甚至超过了2 V。因此,PISE与锂金属负极具有更好的兼容性。

图3. PISE与锂金属负极的兼容性及循环后负极的表面和电解质界面表征。

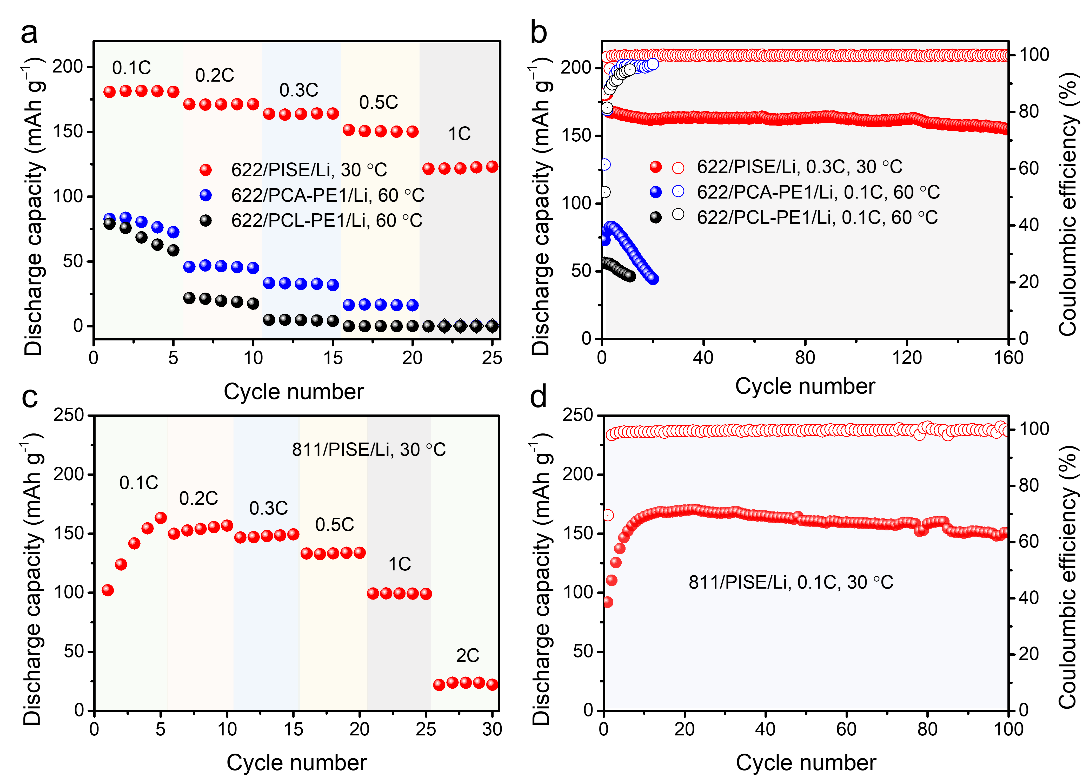

要点四:“盐包聚合物”型电解质与高电压正极具有良好的兼容性

PISE基锂金属电池的倍率性能和循环性能明显优于PCA-PE1基电池,表明PISE电与高电压正极具有更好的兼容性。

图4. PISE基锂金属电池在室温下的循环性能。

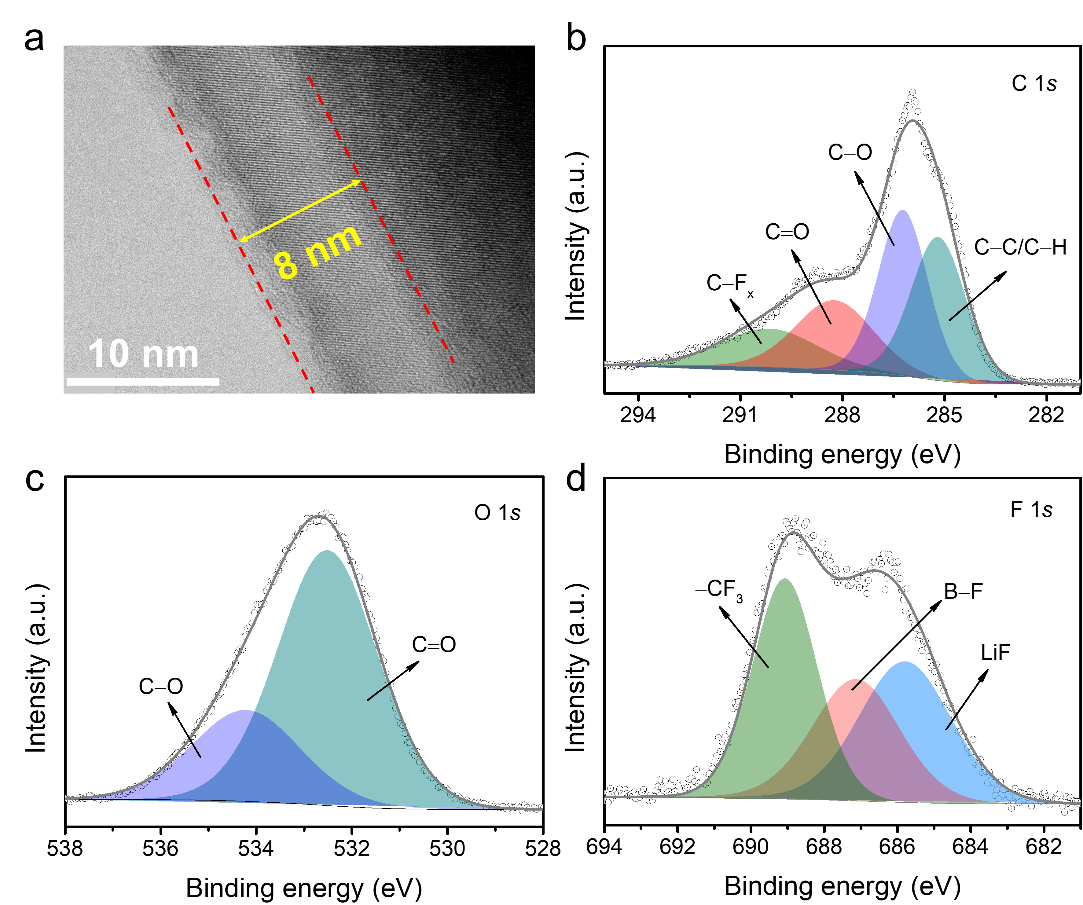

要点五:NCM622正极循环后形成了稳定的CEI

NCM622/Li电池在PISE中循环后,NCM622正极表面形成了薄的、稳定的正极电解质界面(CEI)。

图5. 循环后正极电解质界面表征。

【文章链接】

In-situ prepared “polymer-in-salt” electrolytes enabling high-voltage lithium metal battery

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d2ta00093h

【通讯作者简介】

谢佳教授 华中科技大学教授、博士生导师,国家重点基础研究计划(青年973计划)项目“高比能二次锂硫电池界面问题基础研究”首席科学家。2002年于北京大学化学与分子工程学院获学士学位;2008年于斯坦福大学化学系获博士学位;2008-2012年美国陶氏化学任资深研究员;2012年初回国,担任合肥国轩高科研究院院长,从事动力锂离子电池研发及产业化工作;2015年担任华中科技大学教授。近年来在动力电池及电池关键材料、储能及新能源汽车领域等方面取得了原创性成果。在 Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Adv. Energy Mater. 等国际期刊发表论文100余篇,获专利授权60余项,其中发明专利35项。

曾子琪博士 华中科技大学电气学院讲师。2018年于武汉大学化学与分子科学学院获博士学位,师从曹余良教授。长期从事电化学储能技术及功能性电解质材料的研究开发工作,重点关注电解液组成、结构与界面之间的构效关系。在Nature energy 、ACS Energy Letters 、Advanced Functional Materials 等国际顶级期刊发表论文30余篇。