《Science》:离谱?通道变小,水的流量反而变大!

发布者:刘德桃发布时间:2022-05-17浏览次数:10

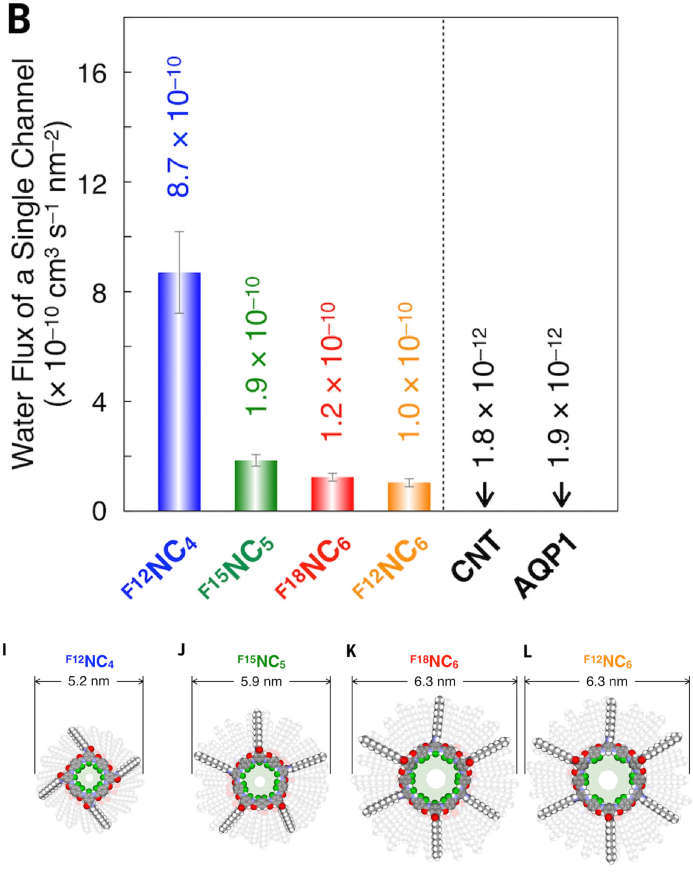

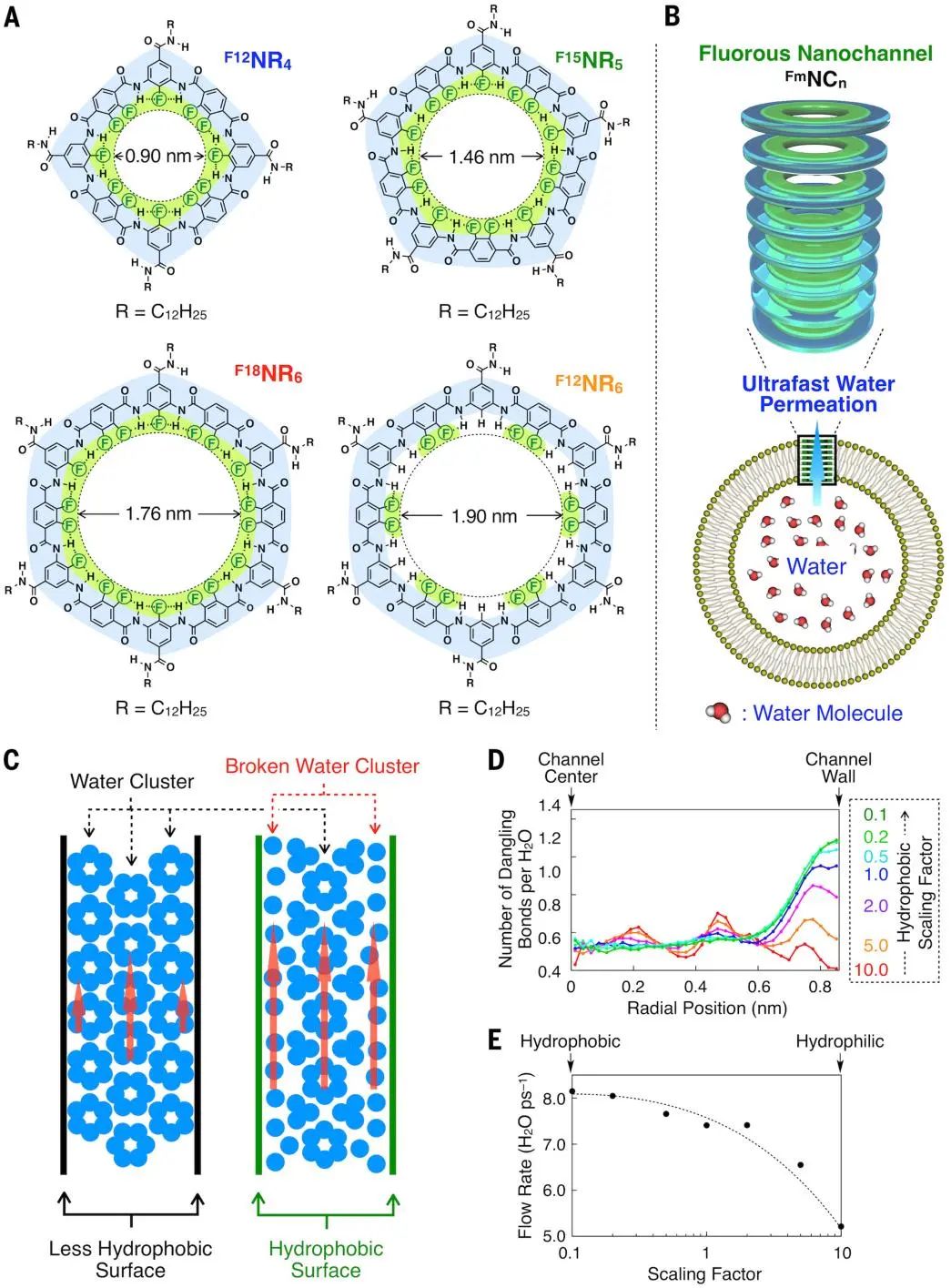

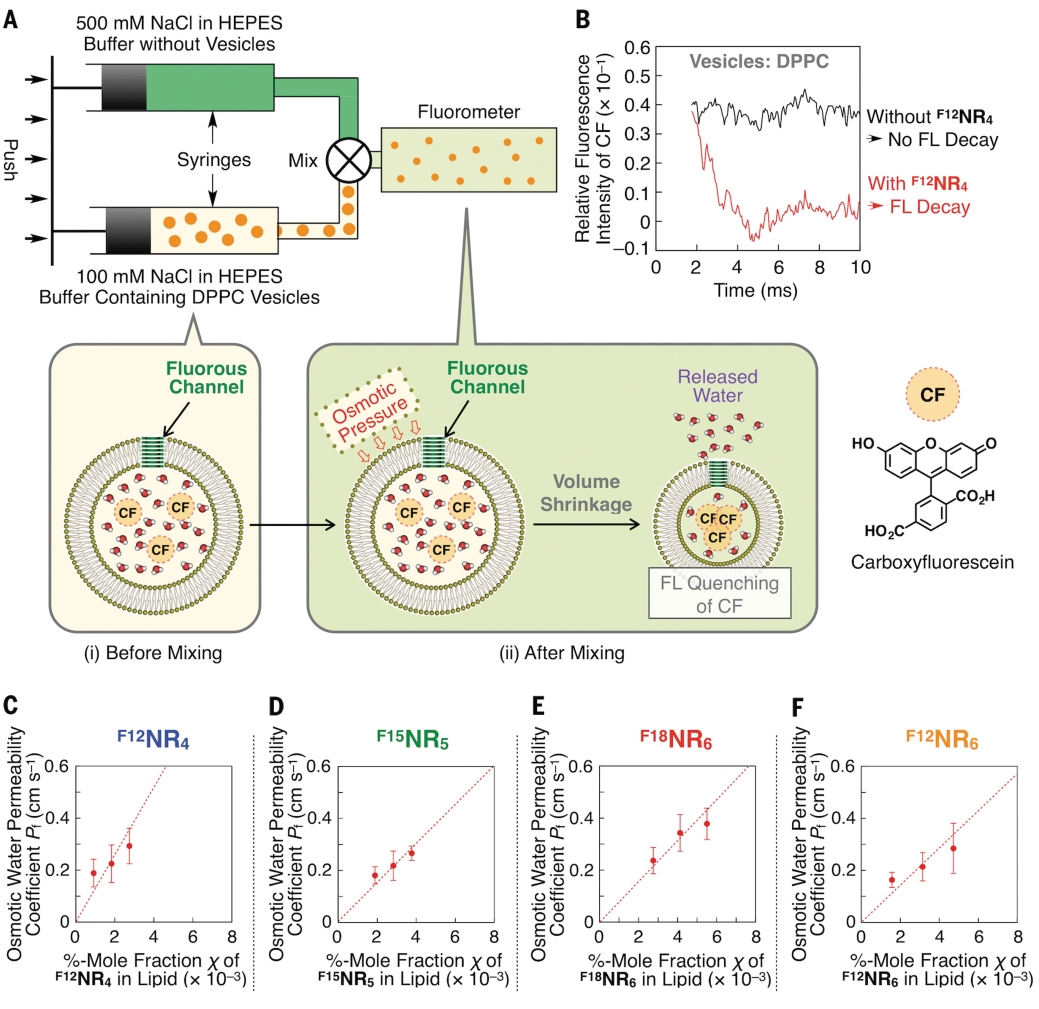

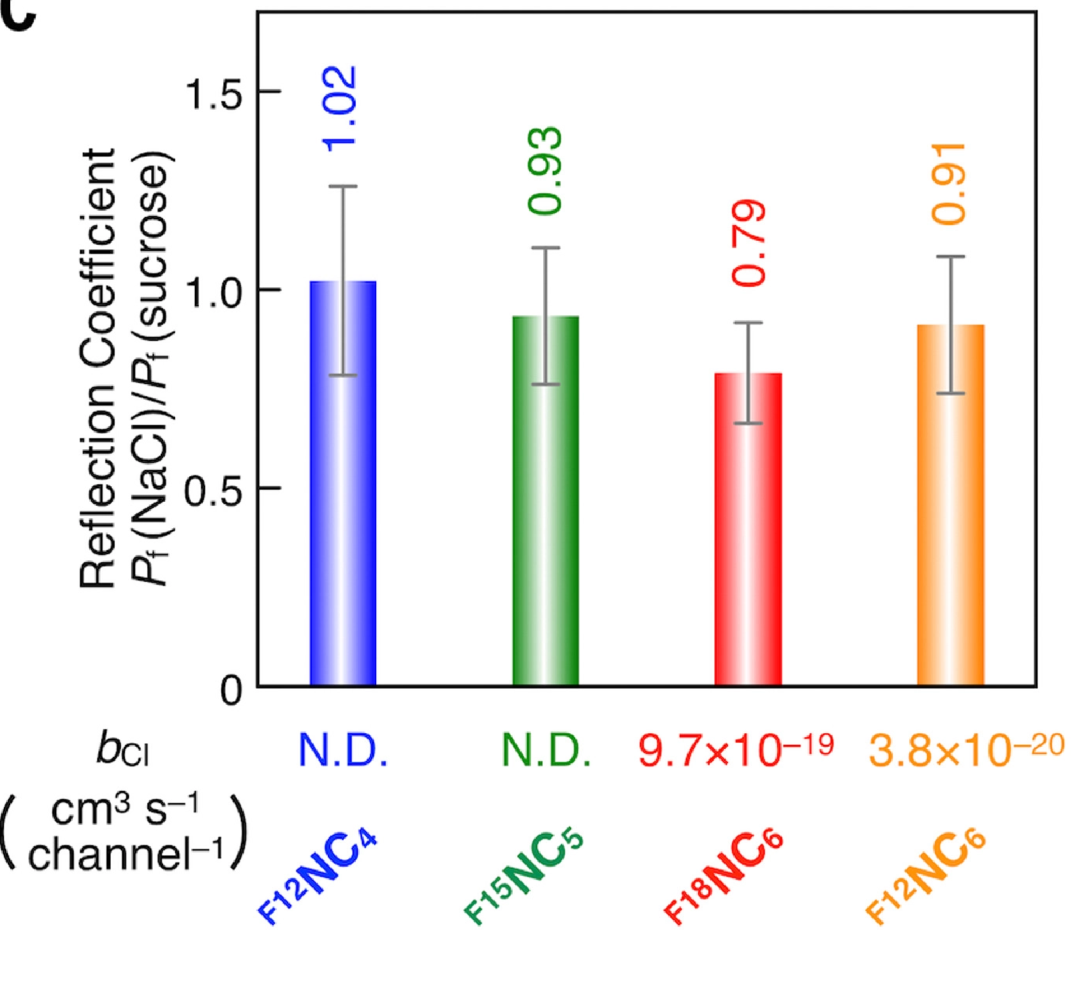

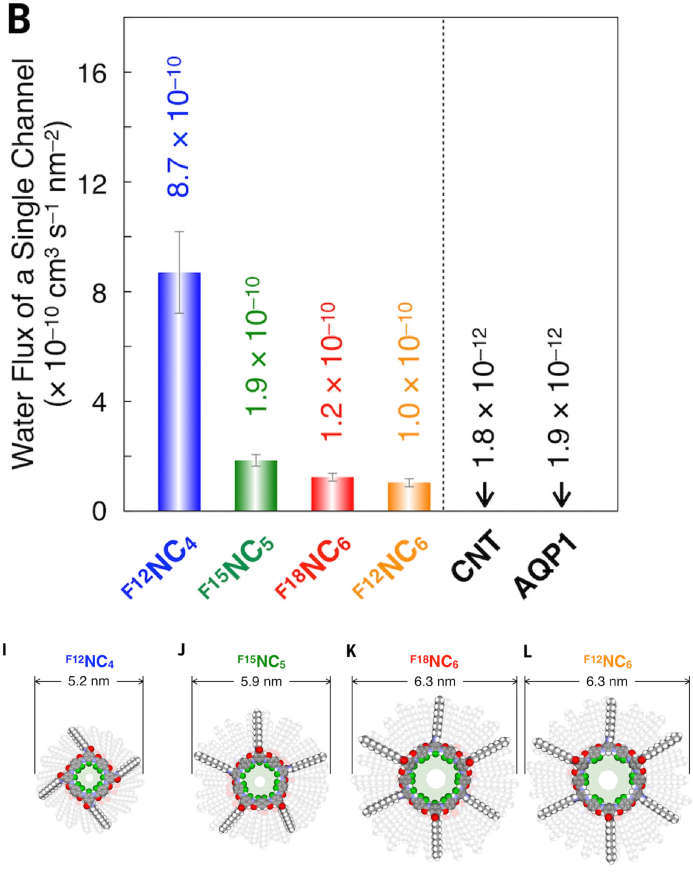

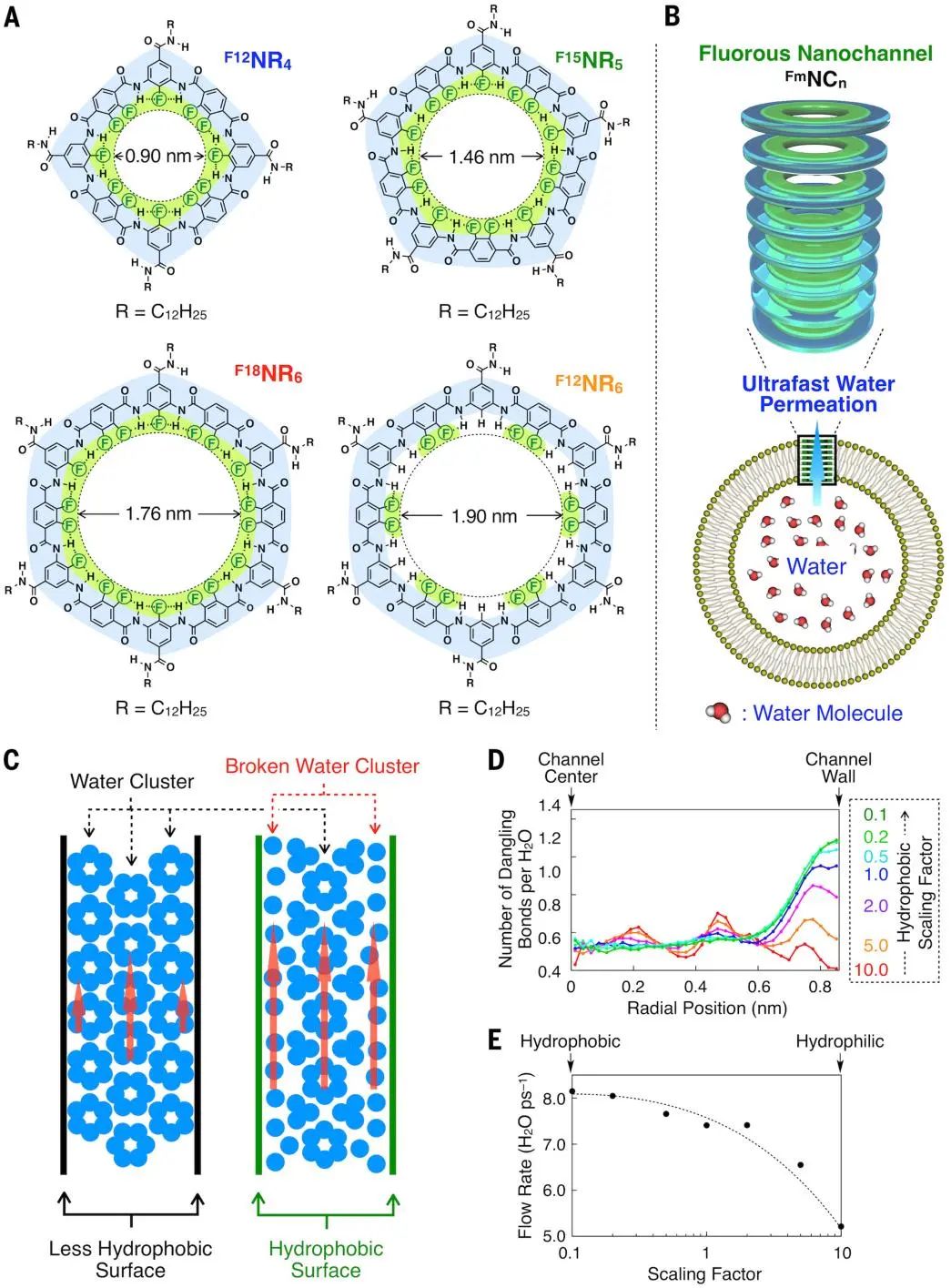

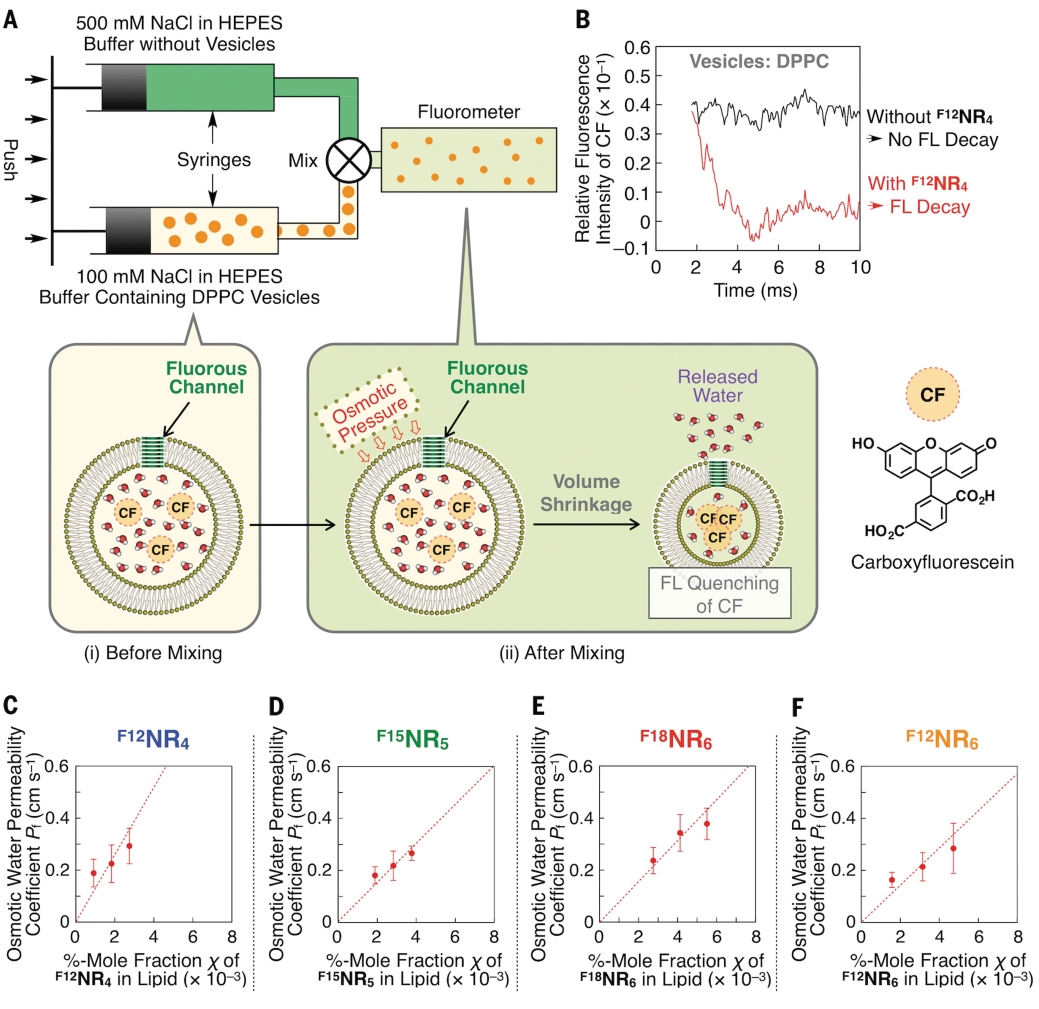

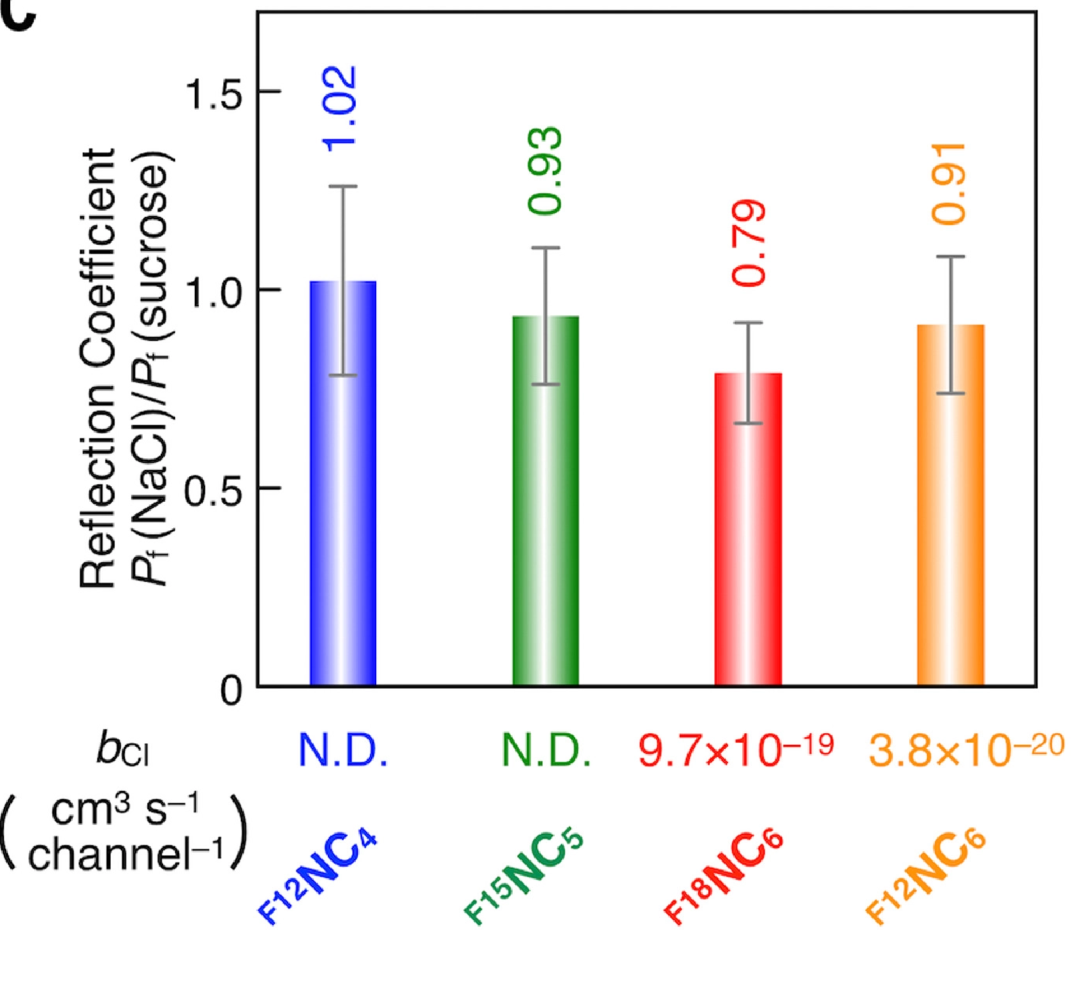

很多读者或多或少都会觉得“纳米”这个词早已经被滥用了。在某宝上,“纳米”和“石墨烯”一样,都成为提升产品含科量的万金油。但实际上,为什么科学家们要研究纳米呢?无非是在纳米尺度下能观察到一些不同于微米、甚至宏观尺度的现象。最经典的莫过于金纳米颗粒的颜色不再是金色,而是可以随着尺寸改变在从紫色到红色范围内调节。对流体而言,当它们被限制在纳米尺度的通道时,也可能会出现一些有趣的现象。在最近的Science上,一支由东京大学Takuzo Aida教授领导的日本科研团队报道了在有机大环分子组装形成的超分子纳米管中,水分子快速传输的现象。值得一提的是,他们发现,内径最小的大环分子形成的纳米管中,水分子的流量反而比尺寸大的更高,并且比自然界中的水通道蛋白高出几个数量级。此外,由于这些纳米管还能有效排斥氯离子等盐离子,它们有望用于提升海水淡化的效率。尺寸小的大环形成的通道反而有高的水通量。图片来源:nature.com故事还得从2003年的诺贝尔理综奖说起,那年的理综奖颁给了研究水通道蛋白和离子通道蛋白的几位生物学家。自然界中通道蛋白得奖这件事,刺激(激发)了一些搞合成化学的人,具体说是一些做大环合成的。用大环分子作为选择性水/离子通道,并且在性能上超过自然界的通道蛋白就成为了一大波做大环合成(也包括折叠体foldmer)的科研工作者的奋斗目标。其实这事是很自然的,毕竟大环分子研究的重要意义就是作为主体容纳客体分子,例如冠醚之于碱金属离子。不过用冠醚来做通道效果大概是不太好的。经过几十年的探索,人们发现了一些规律。例如,为了像通道蛋白一样把大环分子嵌入到磷脂双分子膜中,还要保持住内部的孔道,就要求大环分子的结构有一定的刚性。此外,为了确保大环分子能有效嵌入到磷脂膜中,一般还会在刚性结构外围连接柔性长链烷基。Aida教授的这项研究中采用的环状寡聚酰胺也符合这些基本设计规则,因此它们能在磷脂中有序排列形成纳米通道。大环分子结构和它们组装形成通道的示意图。关键是内部有一圈氟原子 图片来源:nature.com为了测试大环组装形成的纳米管对水分子和离子的通量,他们采取的方案是:先将荧光染料分子CF包裹在有纳米通道的磷脂组装体内部,将这些组装体分散在100 mM的氯化钠溶液中,之后与500 mM氯化钠(海水浓度)混合,在渗透压的作用下,磷脂组装体体积缩小,CF的荧光信号衰减。通过这种方式,他们测定了几种大环分子形成的纳米通道中水、离子的通量,发现了最初提到的尺寸增加,通量反而减小的现象。荧光探针测试脂质体中水分子的通量 图片来源:nature.com那么这是为什么呢?原来,因为这些大环分子中,包含大量的C-F键,由于F原子在所有元素中拥有最大的电负性和较小的原子半径,因此能破坏水分子的氢键结构。这一点在此前的研究中,已经通过拉曼光谱进行了验证,氟化的表面让水分子更不容易形成团簇结构。在内径大的通道内,虽然能容纳更多水分子,但是它们中大部分都形成团簇,降低了流速;相反,在尺寸较小的通道内,大部分水分子都没有抱团,因此虽然数量少,但是整体流量还是更高的。4种通道中的三种都能接近完美的阻隔盐离子 图片来源:nature.com进一步的研究发现,除了F18NC6(尺寸最大的两个之一),其他三种大环分子都能阻止氯化钠通过。这意味着它们(特别是尺寸最小但流量最大的那个)有望应用到海水淡化中。不过,正如Yuexiao Shen教授在同期的Perspective中指出的那样,问题其实还是很多。比如说,这些大环分子合成的产率都很低(<0.2%),如果要实际应用的话,规模化生产是个问题。BTW,笔者有幸听过一次Aida教授的报告。如今唯一的印象就是Aida教授幻灯片的背景色和他课题组网页一样,是黑色的。因为同去的小伙伴告诉我,大佬的背景色都是黑色的(想想乔帮主的发布会,一下感觉确实如此呢)。Aida教授确实是大佬,隔三差五就能在顶刊上见到他的名字。下面也有Aida教授课题组链接,大家感兴趣可以去围观。

来源:高分子科学前沿