机械与汽车工程学院功能结构与器件高性能制造研究中心依托半导体显示与光通信器件研发国家地方联合工程研究中心、广东省先进电动汽车电源与热控系统工程技术研究中心、广东省节能与新能源绿色制造工程技术研究中心、广东省功能结构与器件智能制造工程实验室和表面功能结构先进制造广东普通高校重点实验室5个国家级/省级科研平台。

研究中心目标是建设具有国际先进水平的功能结构与器件高性能制造研究中心,围绕功能器件高性能制造技术瓶颈,建立热、光、能量转化与存储、可穿戴与传感等领域的创新研发平台。研究方向聚焦功能结构与器件高性能制造研究方向,重点在热功能结构与器件高性能制造、光功能结构与器件高性能制造、能量转化与存储功能结构与器件高性能制造、可穿戴与传感功能结构与器件高性能制造、新概念功能结构与器件高性能制造等五大研究领域开展基础研究和技术攻关,发展功能结构与器件制造新理论、新方法、新材料和新工艺,在相关研究领域实现“卡脖子”问题的基础理论和关键技术突破,推动相关产业领域技术升级。

研究中心拥有14名固定成员,其中教授11人、副教授2人,中心在热、光、能量转化与存储功能结构与器件高性能制造等方面取得多项原创性成果,突破了复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术、多尺度微反应功能结构设计及制造技术、微型架构半导体发光器件光热耦合设计与封装关键技术、半导体发光器件跨尺度光功能结构设计与制造关键技术等多项引领性核心技术,相关成果获得国家科技进步二等奖(1项)、中国专利优秀奖(5项)、广东省科技进步一等奖(3项)、广东省自然科学二等奖(1项)、广东省科技进步二等奖(1项)等多项奖励。研究中心团队成员已发表SCI索引论文600余篇,其中ESI高被引论文10余篇(其中一篇被评为2010 年度“中国百篇最具影响国际学术论文”);授权发明专利200余项(其中PCT国际专利6件),授权实用新型专利400余项。研究中心积极开展产学研合作,长期与广汽、华为、中车、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、美的、国星光电、大洋电机、龙丰精密、钧兴机电等龙头企业以及航天504 所(西安)、中电科12 所(北京)、中电科29 所(成都)等科研院所提供产品开发和技术支持;与美国密歇根大学、加州大学伯克利分校、佐治亚理工学院、澳大利亚新南威尔士大学、英国诺丁汉大学、香港城市大学等高水平研究机构建立了良好的交流与合作关系。

研究中心聚焦功能结构与器件高性能制造研究,主要研究方向包括:

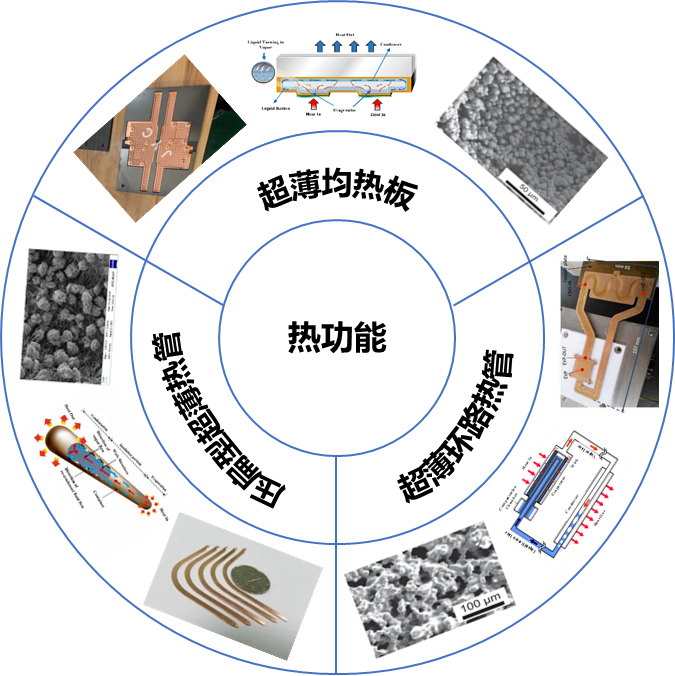

研究方向1:热功能结构与器件高性能制造

本方向主要围绕超薄均热板、超薄环路热管、压扁型超薄热管等领域,旨在突破热功能结构设计、制造和应用,形成新理论、新方法、新材料、新工艺完整的理论体系。重点研究热功能器件的高性能制造方法、微纳米尺度的热传导与能量转化机制、热功能材料的开发与优化以及应用于高效散热、能量存储的先进技术等方面内容。

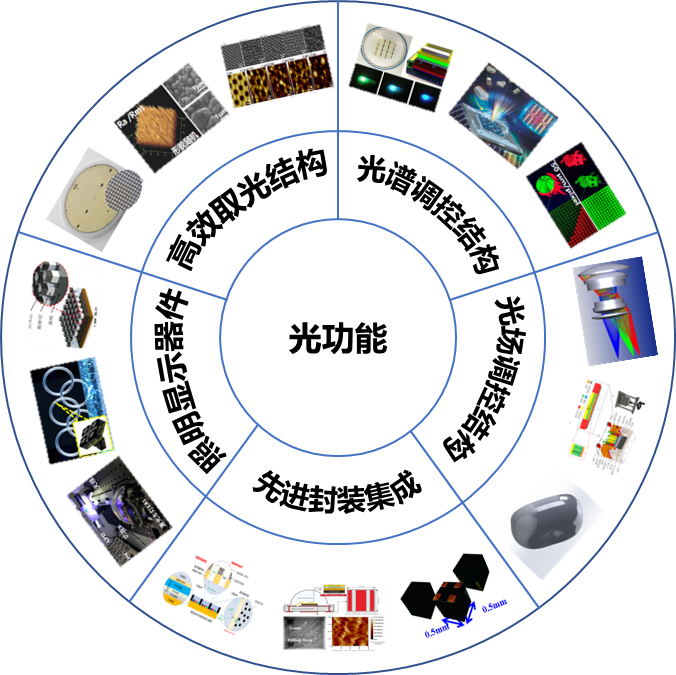

研究方向2:光功能结构与器件高性能制造

本方向主要围绕高效取光结构、光谱调控结构、光场调控结构、先进封装集成、照明显示器件等领域,旨在突破光功能结构设计、制造与应用,构建高效光能利用与精密光场控制的理论体系。重点研究微纳米结构的光提取与光谱调控机制、基于超材料的光场调控方法、新型光学材料的开发及其性能优化、用于高亮度与高色域显示的创新封装技术,以及面向智能照明、柔性显示的先进光学器件制造工艺等方面内容。

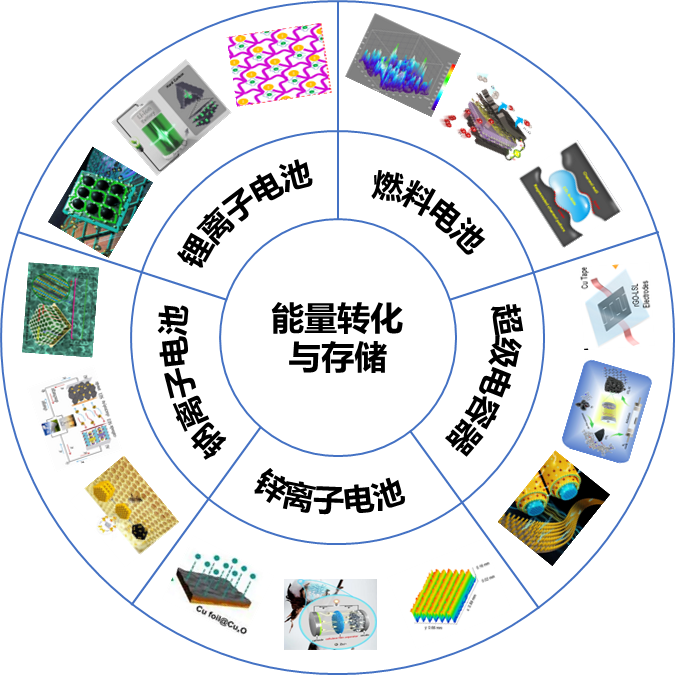

研究方向3:能量转化与存储功能结构与器件高性能制造

本方向主要围绕锌离子电池、钠离子电池、锂离子电池、燃料电池、超级电容器等领域,旨在突破电化学能量存储与转换的关键材料、器件结构和系统集成的设计、制造与应用,形成从基础理论到核心技术的完整体系。重点研究高效储能电极材料的设计与合成、电解质界面优化、离子传输与电荷分布调控、电池安全性与循环寿命提升、能源存储器件的微纳加工技术以及多场耦合作用下的性能演化机制等方面内容,助力高性能能量存储与转换器件的技术突破与产业化应用。

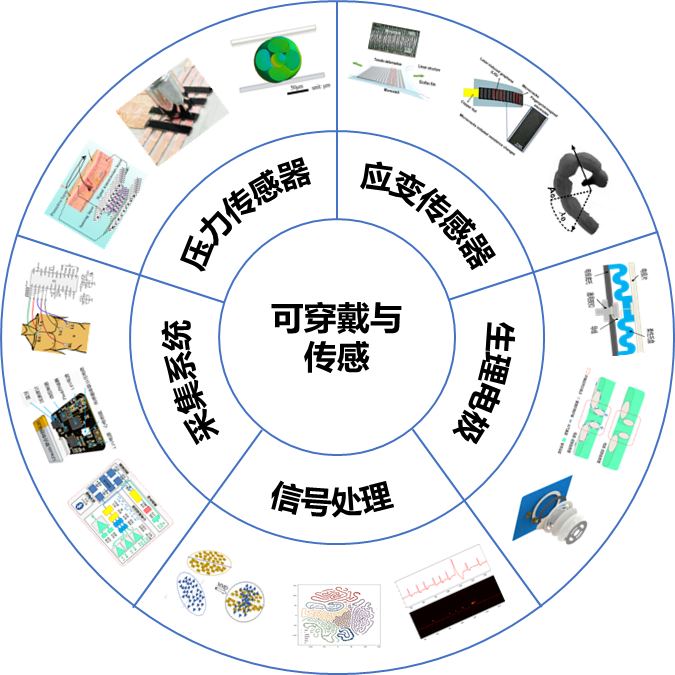

研究方向4:可穿戴与传感功能结构与器件高性能制造

本方向主要围绕先进柔性压力传感器、应变传感器、生物电位传感器及信号采集系统和信号处理方法,旨在突破柔性电子器件设计、制造与集成的关键技术,形成从材料开发到系统应用的完整解决方案。重点研究柔性传感材料的性能调控与优化、传感器件的先进微纳加工工艺、柔性传感器阵列的集成设计、低功耗高精度信号采集与处理技术、传感器的生物相容性与长寿命可靠性设计、人工智能算法在多模态信号中的应用,以及柔性传感技术在医疗监测、智能穿戴设备、工业检测中的工程化应用等方面内容。

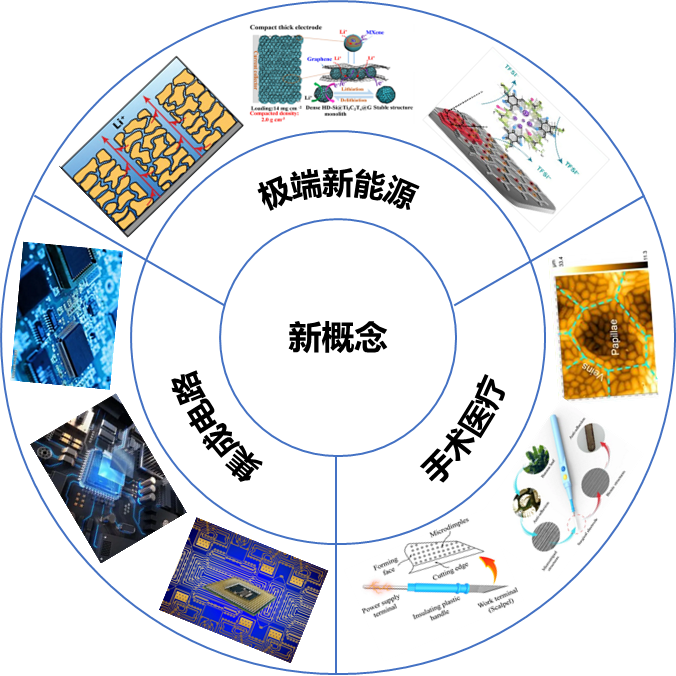

研究方向5:新概念功能结构与器件高性能制造

本方向主要围绕极端新能源、手术医疗、集成电路等领域,旨在突破新能源材料高效能量转化与存储、精密医疗器械的多功能设计与应用、先进半导体制造与封装等核心技术与理论。重点研究高性能固态电池与超导储能材料、手术医疗器械的微创精准控制与关键性能提升、晶圆级工艺的热管理与微纳制造技术、极端环境下的器件可靠性与稳定性评估、跨领域能量与信息耦合的新型功能材料开发,以及相关系统的智能化集成与优化设计。

联系人:袁伟,mewyuan@scut.edu.cn