冯秉铨先生

2018-11-21

浏览次数:2544

冯秉铨高兆兰夫妇合影

习近平总书记曾说:人民有信仰,民族有希望,国家有力量。

冯秉铨先生1980年离开我们,已近四十年,但直到今天,在华南理工大学每一个重要庆典,每一个重要活动,人们都会缅怀先生。冯先生是什么样的力量和魅力,如此地吸引人,感动人呢?

作为一代学儒,无论学问还是道德,先生都是一座令人景仰的高峰,以自己的言行、思想催人奋进、慷慨担当。介绍或怀念冯先生的文章或书可谓多矣,文浅情深,一个人能这样让人怀念,该是何等的襟怀和深沉啊。

我读了姚树华先生代表华南理工大学撰写的《士子楷模----冯秉铨先生》传,字里行间,先生的音容笑貌,好像在教我们怎样做人怎样做事。毛主席诗中豪迈地说“一万年太久,只争朝夕”。 先生曾说:“中国知识分子的责任特别重,每个人工作都应当减10岁,60岁要当50岁来用。”

冯先生作为一名科学工作者,他属于一个时代;但他身上体现出来的他的高尚情操他的精神却属于整个人类,绝不会因为先生的离去也云淡风轻。

俯首甘为孺子牛

冯先生哈佛大学博士毕业后,他放弃美国优厚的待遇和薪酬,回到一穷二白的新中国,百废待兴,他满腔热情投入工作,他能为祖国贡献的就是他满腹才华。

教师的天职是教学。

1958年,他复办华南工学院无线电系,没有教材,他写讲义,他编教材;没有师资,他一人担任了12门专业基础课和专业理论课的教学,每周上课学时达27节之多。他精心准备每一堂课,他认为讲不好课是对学生时间极大的浪费,是“犯罪”。他给每个学生建立详细的学习信息档案,根据学生的基础和程度,调整每次讲课内容的深浅和快慢。每在一个新课室上课,必先了解课室的大小,窗户的位置,黑板书写及反光等情况,然后根据学生人数站到相应的位置实地观看,以便决定黑板字的大小,避开写在反光处。他上课的板书清楚端正,便于学生笔记。他对自己所教课程的每次考试结果:诸如答对答错的人数、交卷迟早及人数等都做详细分析和统计,作为了解学生和改进教学的依据。上完一学期课程,同学们都惊异地发现,先生竟然记得每个同学的名字。要知道,他承担这么多课程,是在主管全校最繁忙机关——教务处之时。

为了尽快培养教师,他每上一门课,指定一名青年教师跟班听课,课后毫无保留地将自己的讲稿,包括习题、实验设计等一套教学资料,交给青年教师,做到名副其实的“传、帮、带”。反过来他也跟班听课,以便对青年教师加以辅导。

为了集中精力做好教学工作,有段时间他甚至决心暂缓著书和科研。 对一个科研工作者来说,放下科研工作就是一种牺牲。

冯先生讲课的最大本领在于根据不同对象,可以把一本厚厚的书变成一本薄书,又可以把一本薄薄的书变成一本厚书。

冯先生有华工“活字典”之誉。为了帮助青年教师培训英语,他录制了一整本《科技英语常用词汇》发音磁带,利用休息时间给华工出国教师辅导培训。林土胜教授提起他跟随冯先生学习英语的经历,至今记忆犹新。他在东莞某工厂负责翻译工作时,冯先生每周和他见面一次,帮助他修改指点,冯先生的指导不是简单的指出错误,修改后还要进行总结,这样的辅导长达一年。而这样不辞辛劳帮助年轻教师,帮助求知者的事情更是不胜枚举。

很多年轻教师在冯先生的指点下,科研教学能力得到极大地提高。一时之间,很多老师出版了属于自己的专著。

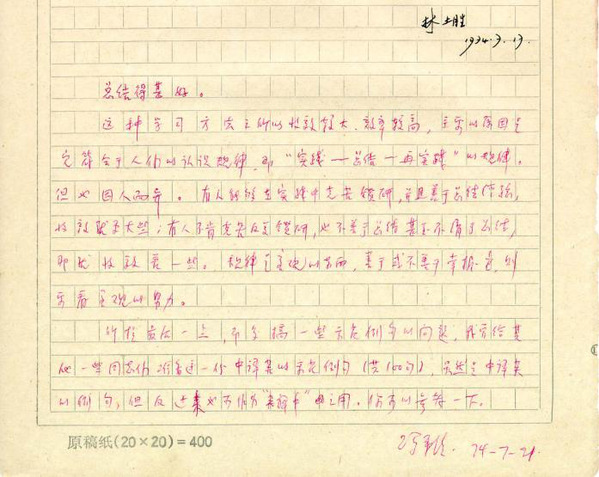

指导林土胜老师学习英文

路漫漫上下求索

作为一名新中国杰出的无线电子学家,冯先生在中国无电线学发展史上,著述等身、功勋卓著。 新中国第一台模拟电子计算机,世界第一台“俄—中翻译电子计算机” 就是冯先生献给新生的中华人民共和国成立十周年的礼物。

与杨振宁先生

1950年,他发表了《强力振荡器的相角补偿》一文。该文后来被一些论文和专著经常引用,该理论已为国内外学术界所公认,强力振荡器的相角补偿理论,载入中国科学院1959年出版的《十年来的中国科学》一书,这种理论的提出和建立先于西方学者三十二年。1954年,冯秉铨发表了《测定强力管静态特性的一个新方法》,奠定了目前已广泛采用的“图示仪”的基础。

冯秉铨怀着一颗“外国有的,我们要有;外国没有的,我们也要有”的雄心壮志。在进行射频削波语言加工器研究的同时,还致力于20世纪70年代世界新出现的一种新制式发射机——脉宽调制式调幅广播发射机的理论与设计的研究工作。他从我国的具体情况出发,采用新型设计,提高了调制器的性能,解决了在抑制残波辐射方面存在的问题,成功地生产出当时具有世界先进水平的我国第一台10KW脉宽调制式调幅广播发射机和射频削波语言加工器。为我国生产电声指标高,造价低、效率高、体积小、重量轻等新式广播发射机做出了重大贡献。

和物理学家吴健雄教授等在一起

冯先生以只争朝夕的精神努力工作,他给自己规定,每天必须完成一万字,不写完不睡觉。作为一名学校领导,一名教师,白天他属于学生,属于学校各项建设工作,写文章搞科研,只能业余时间挤,太多的工作等着他,他太赶太急。

1955年,他与人合作翻译出版了《声学基础》、《振动与波》,1957年出版了23万字的专著《电声学基础》,1960年《高频传输线及其应用》一书作为教材付梓,1965年出版《声纳原理》(译著),1964年和1965年,合作出版了《无线电发送设备》上、下册。冯秉铨投入精力最多的一书是《振荡理论及其应用》。文化大革命前夕,已完成了一百多万字的著述,当时审稿的清华大学教授常迵回信说,“《振荡理论及其应用》的大纲看过,这部不久即将问世的大著,内容十分丰富,理论系统性很强,以吾兄流畅的笔触,能一气呵成写出此书,定是一本经得起时间考验的好书”。1981年,《今日电子学》一书获全国科普作品一等奖。在他生命的最后阶段,抱病主编和审校了《英汉电子线路词汇》、《英汉无线电辞典》,完成了最后一部著作《无线电广播发送设备近年来的某些发展》。

已留清气满乾坤

感动人的,我想首先是他的人格魅力。

冯先生担任学校领导,承担了大量的社会活动任务,每天还要科研、教学。学校领导建议他找一两个助手帮他处理事务性工作。冯先生担心找一个有能力帮他处理这些事务的人,会耽误他的前程。直到逝世,象寄送信件等这样的小事也不假手他人。

他在写给老师清华大学教授叶企孙的信中说:“40多年来,我可能犯过不少错误,但有一点可以告慰于您,那就是我从来不搞文人相轻,从来不嫉妒比我强的人”

冯先生和夫人高兆兰都是名教授,他们除了基本的生活必需之外,更多的收入却用来帮助别人。他帮助的对象有贫穷的学生,刚参加工作的年轻教师,孤儿寡母等。住宅区的卫生也是他付工资请人打扫。1960年学校从国外购买仪器,在当时国家外汇紧缺的情况下,夫妇俩毫不犹豫拿出在美国工作时积攒的美元存款,全部捐献给国家。先生个人生活简单,穿着朴素,唯一一套中山装一穿就是20年。

有人推荐冯先生评选院士,先生轻轻地说,年轻人还要承担更重的责任,机会给他们吧。

图5 与岭南大学同事合影

道德文章励后人

巴金先生说,人不是单单靠吃饭活着的。人类不论发展到何种高度,有一点永远不会改变,作为有思想有意志的人,我们需要一种来自精神的力量,需要一份寄托,生命只有吸取了源源不断的精神食粮,一个人方得成为人格完整的人;一个有追求有信仰的民族才能最终屹立不倒。

冯先生是教师的楷模,象冯先生一样做事,我们会更多一份担当;象冯先生一样做人,满满人情味,温暖他人。冯先生代表着一种精神,一种信仰,胸怀一份满满地爱,只做兢兢业业人。

先生早已作古,读罢《冯秉铨传》,心血彭拜,我知道只要有人纪念先生,先生的精神即是不朽。

图6 在校园内晨练